为推动马克思主义新闻观教育创新实践,9月5日至9月6日,山东大学新闻传播学院王咏梅教授、高级工程师徐迎春、硕士生仇泽睿一行围绕老一辈新闻工作者包慧的人生经历进行采访活动。期间采访了中国人民大学一级荣誉教授、中国新闻事业史泰斗方汉奇先生,以及包慧女婿陈子度先生。

“包慧”这个名字并非她的本名。实际上她出生时并没有名字,而到了要入学的年龄,哥哥包之静为她取名“包彗”。“意思就是扫荡旧世界”,陈先生说,“后来解放以后,因为她觉得这个名字不太合适,加上了一个‘心’,就变成了‘包慧’。”在陈先生看来,包慧“心直口快,嫉恶如仇”,“如果看到什么不公道的地方,她都要发表看法。”

包慧的女婿陈子度先生接受采访 王咏梅摄

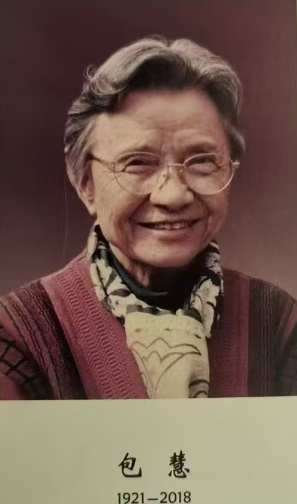

方先生曾回忆包慧:“我认识包慧是在她中年四十岁左右,讲话细声细气、斯斯文文的,说一口带着吴语口音的普通话。”的确,包慧于1921年12月11日出生于江苏省苏州市。她6岁时母亲去世,父亲在之后续弦。包慧未受过旧式教育,而是走入了“洋学堂”,接受新知识。包慧的哥哥名叫包之静,1931年便加入了共产主义青年团,“他是青年团在苏州地区的负责人”,陈先生回忆道。在包之静18岁时被国民党特务当作政治犯抓走,后经营救释放出狱,自此包慧便对兄长投身的进步活动有了懵懂的印象。

方汉奇先生接受采访 王咏梅摄

抗日战争爆发之后,苏州很快也被战火波及,战局不断恶化,包慧和哥嫂二人不得不离开苏州转赴无锡,在那里参加了战地服务团。之后他们又几经辗转,走过江苏、安徽等地,最终包慧于1938年辗转到达武汉。初到武汉的包慧寄住在一间简陋的小屋里,生活窘迫,但她爱国抗日的信念依然坚定。在此期间,国民党某“政训处”曾找包慧等几位青年谈话,以“待遇优厚”进行诱惑,要他们参加所谓“青干团”。而包慧对抗战以来国民党的节节败退和不抵抗主义早已失望透顶,反而对共产党和延安产生了向往之情。

包慧1935年留影

令包慧感到惊喜的是,她在武汉与哥哥包之静重逢,哥哥向她介绍自己目前在“中国青年记者学会”工作。在那里,包慧结识了肖殷、王杰,这个活泼的姑娘赢得了大家的喜欢。经过他们的介绍,她辗转联络到了八路军驻汉口办事处。经过考试,包慧获评“政治上纯洁”,1938年,她怀揣着激动奔赴延安,从此开始了自己的革命生涯。

包慧的革命生涯是从求学开始的,她被分配到陕北旬邑县陕北公学分校,1939年夏,她和陕公高级研修班的同学前往晋东南抗日根据地,又落脚在晋东南抗大一分校。到晋东南不到半年,在同年11月,党中央又决定山西抗大一分校向山东挺进。她随队伍于1940年1月进入鲁中山区,靠近徐向前司令员率领的山东纵队司令部驻地。

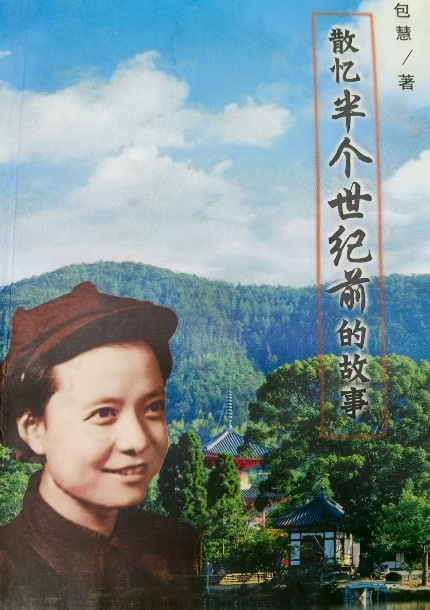

图为包慧所著《散忆半个世纪前的故事》

最初,包慧主要负责群众工作,协助地方政府巩固和扩大抗日根据地,但她逐渐展露了对采写的兴趣。1942年夏,包慧被中共滨海地委调去参加《农民报》办报工作,从此开始了她新闻工作者的生涯。她向《农民报》王中总编报道,王中幽默地对她说:“你来了很好,我们农民报社庙小人少,小猫三只四只······”《农民报》是一张石印小报,是办给粗通文字的农民看的。陈先生回忆道:“她觉得要重视信访工作,重视和读者之间的沟通。”办《农民报》期间,他们常常把写的新闻念给房东听,边念边改,直到他们听懂。在《农民报》的办报经历,让包慧明白了:不管什么时期办报,首先要明确“为谁办报”这一头等大事。包慧在滨海地区《农民报》工作了将近半年的时间,后《农民报》停办,包慧调往《大众日报》。

包慧对《大众日报》很有感情,称之为“我的第二大学”,她认为在这个“大学”里学到的东西胜读十年书。长达6年多的战时新闻工作者的生活让她懂得,“要办好一个事业,要做好一个真正对人民有益的人,就必须深入实际、深入群众;相信群众、依靠群众的真理,使自己的思想感情,融化在群众之中。”她用自己的笔记录农村工作实际,为《大众日报》提供了丰富的稿件。当时,《大众日报》社经常驻扎在莒南县的十字路等村庄,日军“扫荡”后,包慧和村民们一起回到十字路庄,目睹了村庄的惨状。亲身走访之后,包慧在《大众日报》上发表了《回答敌人的烧杀》一文,记录了敌人焚毁房屋的残暴举动,也描写了受害群众团结一致反抗侵略的呼声,文末落笔:“劫后的废墟里燃起斗争的烈火!”在著名的孟良崮战役前夕,包慧来到距孟良崮以北约十五华里的塘子庄,看到了支前的真实场景:庄里没有一个闲人,家家户户都在忙碌。大娘、大嫂推磨碾米,烙煎饼;妇女们组织起来称量记账,挨门挨户地在集中干粮。在《孟良崮下的日日夜夜》中,她曾生动地记述了一位女庄长刘月梅的故事,刘月梅是个放过小脚的农村妇女,她不仅把自己的丈夫送到了前线,还在后方为支前物资和部队住宿而亲自忙碌着。虽然最终因她工作繁忙,未能直接接受采访,但通过包慧的描写,一位认真负责的女庄长已经跃然纸上。

1946年春,大众日报记者编辑在临沂编辑部。左起第二位为包慧

包慧认为:“我们写文章不在于文章长短,重在是否反映了人民的呼声。”她曾写了一篇题为《爱护牛草》的短文章,只有140个字,她称之为“三言两语”。文章简明扼要地指出了不少村庄当前存在着用牛草打铺、做饭的现象;希望大家能节约使用牛草为牲口留下草料,可以使用碎草来打铺,用木柴来烧饭。区乡干部看后,都认为这问题提的很好,要求各村在注意当前工作的同时,保证明年的农业生产不受影响。

方先生曾表示,包慧是“解放初期的党报的骨干”。她不仅是新闻工作的骨干力量,还曾投身新闻教育事业。1978年10月,包慧调入中国人民大学新闻系担任编辑教研室主任。对于像包慧一样从一线新闻干将转变而来的新闻教育工作者,方先生曾予以高度评价,认为他们“先有实践然后上升到理论高度,然后进入教学领域,有所发挥、有所传承,和新闻教育结合起来。实际上是开始于新闻实践,然后落实到新闻教育的具体运作上”。对于她从事的具体工作,陈先生回忆道:“(她)主要是研究编辑学、读者来访,广告等等”。包慧与同事合作编写《报纸编辑学》(1982年,1988年修订),为新闻学教材建设做出了积极贡献。1983年12月,包慧正式离休,但仍在培养研究生。“她不去学校,但是那些研究生经常到家里来修改论文,她是每一页、每一个字都要提出修改意见的”,陈先生说。

方先生认为:“当代的新闻人应该从包慧等新闻干部身上学习他们坚定的党性原则。”“她曾经有过一句话,新闻工作者要与时俱进,跟上时代”,陈先生回忆道,“什么时候都要通过新闻的喉舌来表达人民群众的心声,不要说假话、套话。她认为,报纸是党和群众联系的一个桥梁。”

文/仇泽睿 王咏梅