前言:为推动马克思主义新闻观教育创新实践,2025年9月,山东大学新闻传播学院教授王咏梅带领研究生姚力楠、沈路昱走进青岛文学馆、《青岛日报》沙洪纪念馆,就“北上南下”支援徐州与青岛的新闻干部沙洪的人生经历,采访了报史研究者、青岛文学馆馆长臧杰。后又于9月27日前往杭州,采访了沙洪的女儿沙红叶。

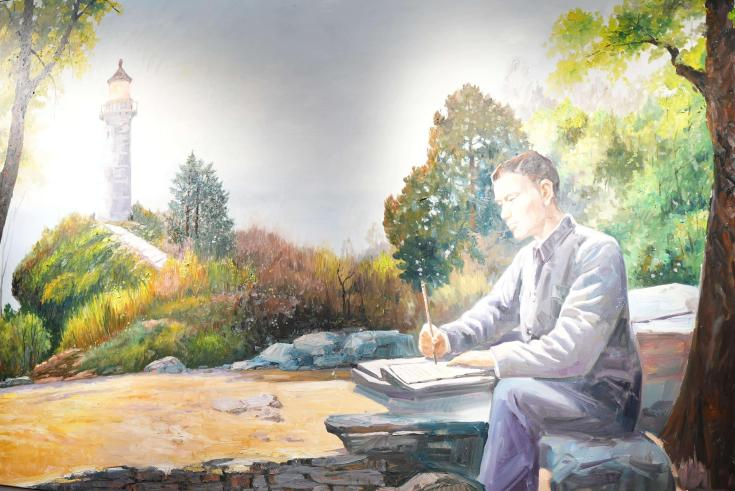

沙洪纪念馆坐落在青岛日报社的一楼。在纪念馆的中央,有一副巨大的油画。年轻的沙洪将一块大石头当成桌子,手拿纸笔,低头思索落笔,而远处的背景中,一座灯塔静静矗立。

沙洪纪念馆中央的油画(摄/姚力楠)

1920年4月12日,沙洪(原名王敦和)出生于安徽省萧县。在中学时期,他思想活跃,参加了党的外围组织,但终因宣传进步思想被萧县中学开除。在沙洪妹妹王新华的记忆中,大哥在十四五岁时就离家奔赴延安参加抗日队伍,追求革命的真理。最终,沙洪辗转到了进步青年的圣地——延安,并进入了抗日军政大学学习。

在这里,他找到了自己的灯塔——中国共产党。

八十年前往事稠,笔枪墨弹战山头

1938年上半年,延安流行起诗朗诵,在抗大学习的沙洪深受影响。毕业后,他被分配至洛川,后又随校东进太行山创办抗大一分校。无论走到哪里,沙洪坚持每日在宿营后写诗,次日早晨在大队前朗诵。也许是这个原因,一到晋东南,沙洪就被调到抗大一分校政治部宣传科工作,由此开始了他的宣传事业。

1939年,抗大一分校东迁入鲁,沙洪随队来到沂蒙山区,后担任了《战旗报》主编。当时,党的宣传工作在极其艰苦的条件下进行着,但即使在敌人“扫荡”最严峻的时刻,沙洪也从未停止宣传工作,因为他深知,新闻不仅仅是记录历史,更是鼓舞士气、传播信仰的武器。

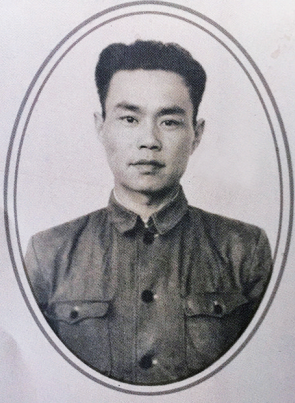

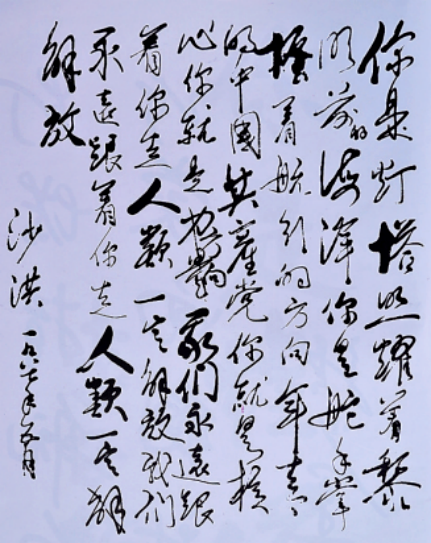

青年沙洪

1940年,沙洪随抗大一分校到达鲁中抗日民主根据地,驻扎在沂南县孙祖镇东高庄村。在这里,沙洪留下了和王久鸣“竞赛”、十分钟左右写成《你是灯塔》(又名《跟着共产党走》)歌词的佳话。“你是灯塔,照耀着黎明前的海洋;你是舵手,掌握着航行的方向……”在晋东南和沂蒙地区工作的这段岁月里,年青的沙洪“自觉地把诗歌作为战斗的武器”,究其个中原因,臧杰说道:“诗歌是抒发情感最直接的体裁,也是最快捷的,因而它也具有了战斗力。”

这首短小的歌词背后,是沙洪心中喷涌而出的对党的真情与热爱。回忆起这段往事,沙洪写到:“我当时并不觉得写这首歌词是为了‘赶任务’,在我思想上和感情上好像已经有了准备。”

沙洪手书《你是灯塔》的歌词

1943 年8月,沙洪进入《大众日报》社,从事通联工作。据战友马楠回忆,他们在十分艰苦的环境中边打游击边行军边编稿,膝盖当桌子,石头当凳子是常事。在沙洪和同志们的努力下,1945年前后,山东的军事宣传任务受到了延安总社的表扬。在解放战争中,沙洪身处前线,为战地新闻报道作出了杰出的贡献。

在《大众日报》的工作中,沙洪认识到办好报纸离不开全党和各级党组织,离不开广大的干部和工农群众的支持。于是,沙洪和同事们提出了做什么写什么的号召,支持广大工农兵通讯员和记者相结合,在通讯工作中相互交流、总结经验。沙洪对工农通讯员的培养倾注了心血,每篇来稿无论用与不用都有回音,即使是不用的稿子,也认真修改回信。这种机制也帮助王安友、苗得雨等几位工农兵通讯员成为了著名的作家。

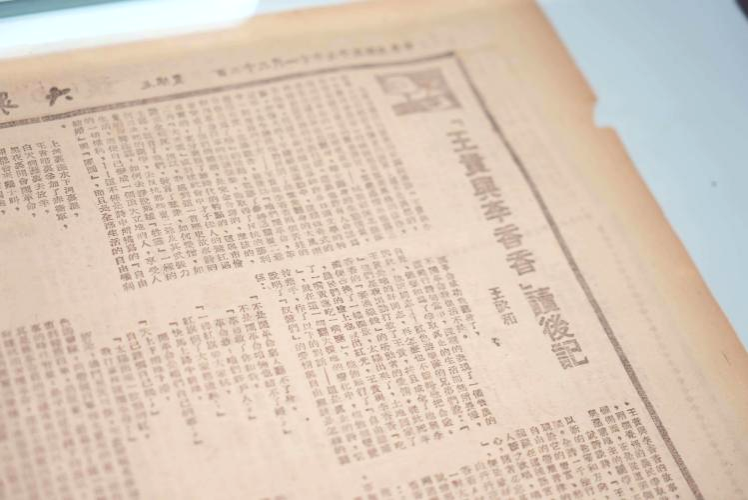

《大众日报》自创刊之初便重视“副刊”工作。沙洪认为,没有一个报纸和文艺没有关系,人民和战士也需要文艺作品。李季的长篇叙事诗《王贵与李香香》便是由沙洪编发并作了读后记,还被他誉为“群众风格的佳作”。这些早期的业务经历为沙洪积累了经验,也使得他在后来的办报生涯中重视通联工作和文艺副刊。

沙洪文章《<王贵与李香香>读后记》(摄/姚力楠)

1948年底到1949年底,沙洪先后担任了《新徐日报》和《青岛日报》的总编辑。青岛解放之初,《青岛日报》的新闻干部们面临一个重要的问题:如何在城市办报?

沙洪与同事们在不断的探索中将根据地的办报经验引入到城市中来。面对记者不足、新闻覆盖面有限的困境,沙洪着力培养通讯员,发动工人、农民、教师等社会各界人士成为通讯员,让党报真正扎根群众。1950年6月21日,《青岛日报》开办“新闻通讯员”专栏,并发表《致读者》,表示“希望更多的工人、农民、学生、知识分子、机关干部中的积极分子,及工商界人士积极踊跃参加进来,共同把报纸办得更好”。《青岛日报》社还定期举办通讯员学习班,鼓励更多基层群众参与报道,并要求通讯员积极组织读报组活动。至1951年,通讯员已发展至1133人,通讯员来稿的使用占到总稿件数的70-80%;同年6月,青岛全市的读报组已经有2193个,拥有来自各行各业的成员32800人。这使《青岛日报》不仅成为了宣传阵地,还成为了群众学习和交流的平台。

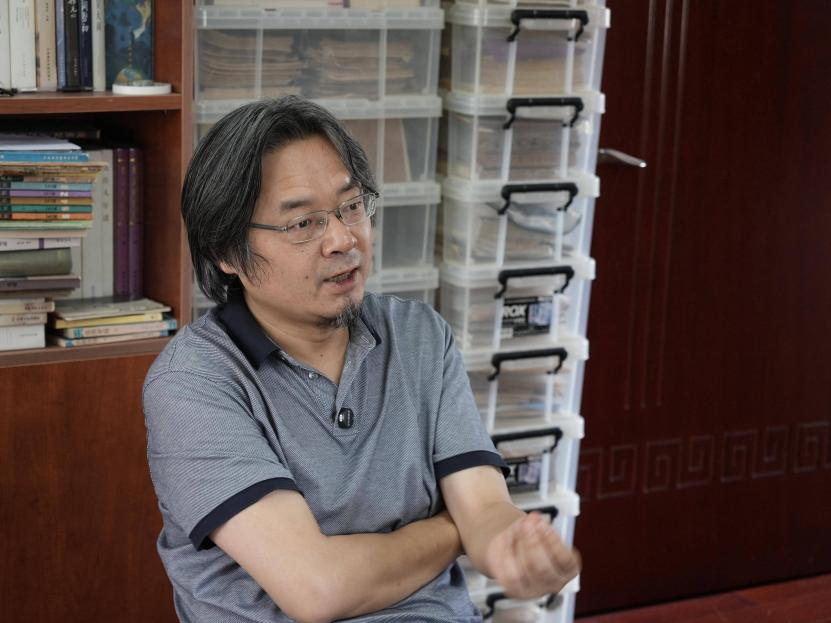

采访报史研究者、青岛文学馆馆长臧杰(摄/沈路昱)

在《青岛日报》原总编室副主任吴树生的记忆中,沙洪工作极为认真,并且亲力亲为。如果稿子写得马虎,他一眼就能看出来,但他批评人时“不是凶得要命,而是平易近人”。“他会告诉你这稿子应该怎么写,不管你是进步还是落后,他都一样对待,都关心你。”吴树生说道。

101岁的《青岛日报》原总编室副主任吴树生(摄/王咏梅)

无论是在后方根据地,还是在获得新生的城市,沙洪始终将“群众”二字深深融入他的办报实践中,将群众路线运用在新闻事业中。他在自己的事业上灌注着理想与初心,也将严谨和勤勉写在那一张张报纸上。在其妻弟姚旭的回忆中,他是那位每晚都要亲自审查报纸大样、每天都辛苦地工作到黎明的大哥,“他呕心沥血为党的新闻事业默默地工作着。那时在我幼小的心灵里,就朦胧地懂得了这就是在干革命。”

淋漓挥笔浩然气,刚正为民圣洁心

沙洪一生刚正不阿,实事求是,在是非对错面前始终保持着共产党员的清醒与坚定。1943年春天,偷偷离家从济南来投奔革命的姚明到达了山东根据地,被分配到山东《大众日报》通联科工作。但随后,姚明在“整风运动”中被列为了审查对象,又因无意中问过报纸在哪里印刷,被怀疑为“特务”,禁闭了十九天。在这期间,组织上派来沙洪与她谈话。经过深入的交谈,沙洪发现姚明是清白的。为了帮助她,沙洪自己也挨“整”了。即使如此,他仍然坚持原则,终于在1945年初,姚明被证明“无政治问题”,二人也收获了革命的爱情。

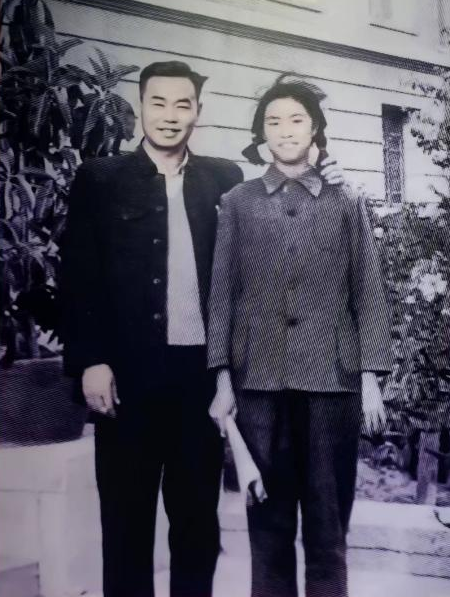

沙洪夫妇唯一的结婚照(1947年于冠西摄)

1954年2月,沙洪调至中共中央宣传部工作,先后担任《宣传通讯》主编和卫生体育处处长。在中宣部工作期间,沙洪继续秉持着务实的工作作风,在贯彻文教卫生政策、加强知识分子工作、协调中西医关系等方面做了大量调查研究,提出了很多好的建议。与沙洪一同在中宣部工作的王承放回忆道:“沙洪乍到中宣部,人们对他的印象是稳重的,务实的。”

十年动乱结束后,沙洪于1978年调到中央组织部工作。在那里,沙洪开启了他人生中另一段重要的时光。在担任中央知识分子联系小组办负责人期间,他全身心地扑到平反冤假错案工作中去,主持领导了“反党小说”《刘志丹》、电影《清宫秘史》及其作者姚克等一系列案件的复查平反工作,赢得了大家的认可与感激。

沙洪一生为党工作,公而忘私,为他人的事情尽心尽力,但绝不假公济私。他从未利用个人的影响和社会关系为自己的子女谋出路,甚至是自己父亲的平反问题,也不会让他跨越原则一分一毫。沙洪的父亲王展如曾是地方开明绅士,因历史问题蒙冤。沙洪让父亲按流程写申诉报告,逐级审查,最终洗清沉冤。王新华感慨道:“大哥调到组织部,严肃认真地做了无数拨乱反正、挽救干部的工作,惟独对父亲的历史问题慎之又慎,这可不是一般人能做到的。”

组织部多年的工作让沙洪意识到了依法治国的重要性。在组织部离休后,沙洪参与了《民主与法制》的领导工作,伸张正义,针贬时弊。“《民主与法制》体现了沙洪的一个很重要的想法,就是他希望促进依法治国和国家的法治化的进程,这也是他晚年的办报理想之一。”臧杰说道。谈起这本杂志,沙红叶也说道:“《民主与法制》应该是那个年代在中国舆论界相当前卫的一种思想体现,我觉得这是他(沙洪)在中国从人治向法治转型的期间做的一件比较大的事。”

20世纪90年代,时任《民主与法制》社社长的沙洪得知市场上一种假药致多人死亡却因腐败干部包庇而未受惩处后,义无反顾地介入此案。他亲自修改稿件、多方致函、奔走反映情况,顶住压力推进案件进程。历经十余年努力,最终为国家挽回经济损失260余万元。王新华曾问沙洪:“《民主与法制》经常涉及些大案要案,在权势横行、私欲膨胀的今天,你不怕得罪那些权贵吗?还不如经常写点诗词以自慰。”沙洪答道:“我只是尽一个共产党员的责任罢了。”

沙红叶还回忆起父亲办《民主与法制》时的一件小事:“那时他(沙洪)在宋庆龄基金会做副主席。他去办公室就做宋庆龄基金会的事,回到家里做《民主与法制》的事。他经常扔给我一点钱,说‘出去给我复印这个去’,我说‘行’,就去给他复印。他是全自己掏腰包在家里办公,其实他办公室里是有复印机的。我爸就公私分明到这种程度。”

采访沙洪的女儿沙红叶(摄/林小木)

人生易老志不老,晚秋红叶更傲霜

“朝阳和夕阳,同是一个太阳。”1991年,沙洪在纪录片《同是一个太阳》的主题歌词中写道。回顾沙洪一生,亦是如此。在“朝阳”升起之时,青年的沙洪追寻理想,加入革命,为共产主义事业奋斗;当“夕阳”余晖洒落,晚年的沙洪不愿就此停歇,与同样离休的姚明一起办起了杂志《老人天地》。

沙洪夫妇晚年

《老人天地》创办初期,夫妇二人与四五名老干部挤在8平方米的一间地下室办公,不要工资,午饭自备。由于沙洪在组织部多年务实的工作受到了大家的认可,许多干部都十分支持《老人天地》的工作。沙洪也运用了自己一生积累的办刊经验,倾注了大量精力和心血,他亲自审阅每一期稿件,严格把关刊物的内容质量,细心关切读者反映。1993年9月22日,时任总书记江泽民同志为《老人天地》杂志创刊十周年题词“祝全国老年人健好”。在二人的经营下,《老人天地》的发行量一增再增,最高曾超过十三万册。在他们共同奋斗的21年间,《老人天地》没有向国家要过一分钱,平均每月利润19万元,累计为国家上缴利税600多万元。

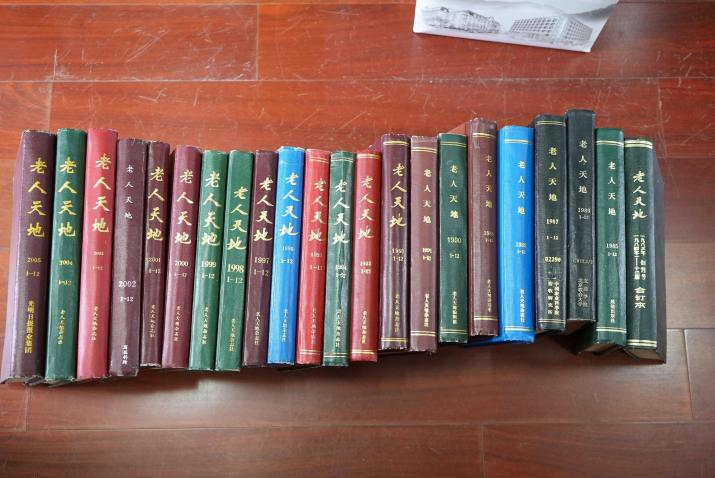

臧杰收藏的全套《老人天地》合订本(摄/姚力楠)

“老人关心社会,社会关心老人”是《老人天地》创刊的宗旨。沙洪认为,老年人从工作岗位退下来了,但不能脱离社会,还要关心并参与社会的发展进步。《老人天地》不是一个自我封闭的老人世界,而要多方面地报道老人生活的多彩画面,并报道全社会对老年人的关爱。

“我爸经常跟我聊天,聊的都不是政治上、工作上的事,就聊他从报纸科技版看到的事,比如说哪儿有一个什么科技发明啦,哪儿破了一个什么记录啦。我爸的科技知识非常前瞻。他肯关注全世界各地的事儿,大千宇宙中的事儿他都关注。”沙红叶讲道。

从投身延安到建设党报,从推进法制到服务老人,沙洪从不是一个默守陈规的人,面对时代前进、社会发展,他始终不断地学习新的知识,投身到国家的新建设中去。他曾写下一句诗形容自己:“夕照秋色别样好,甘为耕作一老牛”。

沙洪晚年

“爸爸是一个纯粹的人,终生信守着一个理想,一个共产党人的理想。这个追求‘全人类解放’的理想,在他身上丝毫也不刻板,他深知过程的漫长,只是把实现这个理想,作为他终身的实践。”这是沙红叶对父亲一生事业的评价。

即使在低谷时期,沙洪也始终保持着乐观心态和对党的坚定信念。1969年下半年,他被送去宁夏一处农场劳动,负责烧锅炉。其间,远在东北兵团的沙红叶前去看望父亲。“我老远就看到胡同的尽头,就是那锅炉房,一个穿海军蓝军大衣的人在那往锅炉里续煤。我就一看背影就知道是我爸,等他把铁锹放下来了,我才叫他一声。他一回过头来,脸上灿烂地笑,从兜里掏出一个大红苹果给我。”这一幕给沙红叶留下了深刻的印象,“我起先还想着是不是他会有点低落啊?我想着要安慰他一下,结果发现用不着。”

1964年沙洪与女儿沙红叶在中宣部办公楼前

“沙洪怀着一种素朴的革命理想主义和浪漫主义热情,并将这种热情投入到一生的实践中。这很不容易。”臧杰总结道。

八十五年间,《你是灯塔》经历了跌宕的命运:高唱、禁唱、平反、重唱、成为永远的经典。而沙洪的一生,也竟有些相似。青年时,怀抱理想,投身革命事业;特殊时期,下放劳动,历经重重磨难;复出后,坚持正义,平反冤假错案;晚年间,心系社会,奉献自己的余热。贯穿始终的,是从未改变的信仰与理想,是从未停息的追光的脚步。2004年5月,沙洪离开了他为之奋斗一生的事业。他的部分骨灰葬在了沂南县孙祖镇——那个可以看见“灯塔”的地方。

“朝阳和夕阳,同是一个太阳。只不过是东升西降,推动着历史巨轮向前方。”夕阳虽已逝,但新一代的青年们也已如朝阳般升起,向着远方那座耀眼的灯塔,继续前行。

与沙洪纪念雕像合影(摄/臧杰)

文/姚力楠 王咏梅