山东大学新闻传播学院王咏梅教授承担山东省委宣传部和山东大学共建的马克思主义新闻观红色新闻采访教学实践项目以来,带领学生跨越万里山河,重走山东新闻干部“北上南下”之路,受到各界关注和好评。

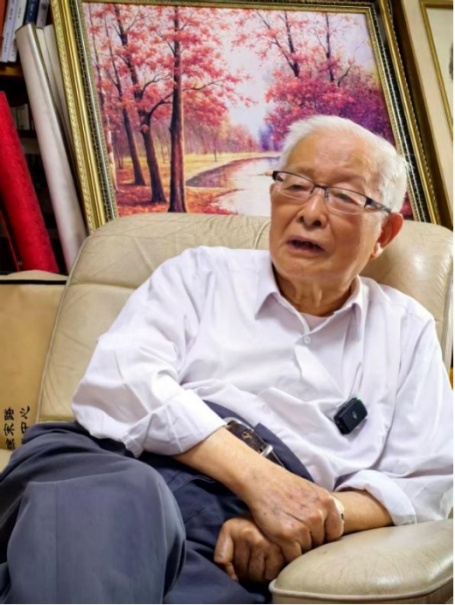

中国新闻史学界泰斗方汉奇先生:山东新闻干部“北上南下”值得研究

抗日战争胜利后,山东解放区作为重要战略基地,为全国培养输送大量党的新闻工作者,他们的足迹遍布20余省市,创办或经营报纸50余种,踏着解放的步伐把党的新闻事业的

种子撒向全国。9月5日,中国新闻史学会首任会长,中国人民大学新闻学院教授、博士生导师,中国新闻史学界泰斗方汉奇先生高度评价山东新闻干部“北上南下”的历史意义,说:“‘北上南下’是中国新闻史的一部分,是在特殊历史背景下的一个特殊产物”,值得研究。

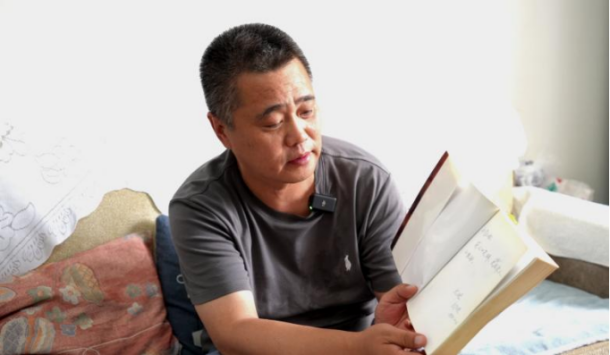

方汉奇先生接受采访 王咏梅摄

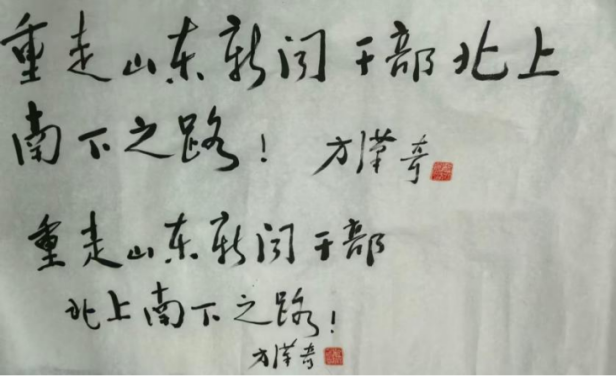

王咏梅教授向方先生汇报说:这个暑假以来,她和学生南下杭州、南京、上海、常州,北上哈尔滨、长春、沈阳、丹东、大连,跨越6省,参观调研了《浙江日报》《新华日报》《解放日报》《黑龙江日报》等7家报史馆或报史长廊,采访了20多位历史亲历者、新闻干部后代及新闻史专家。听完汇报后,方先生说:老解放区新闻工作者“从基层的新闻工作者起步,以无产阶级的立场掌握了新闻报道的手段,比较熟悉地去驾驭和运作,成为解放初期党的新闻事业的骨干力量。”他指出:当代的新闻人应该从他们身上学习“他们坚定的党性原则,要学习他们做一个党的宣传工作者。”并欣然题词:“重走山东新闻干部北上南下之路!”

方汉奇先生的题字 王咏梅摄

山东新闻干部的后人:“谢谢你们记得我父亲”

“北上南下”的山东新闻干部的后人往往子承父业,长期从事文字工作,成为报刊主编、高级编辑。项目组每次写完新闻、做完视频,都要发给采访对象审阅,得到其肯定后才交由媒体发表。这些山东新闻干部的后代从专业的角度对项目组工作的成效、意义予以了认可,认为新闻和视频“很感人”。

王中的女儿王进军在收到关于他父亲的新闻稿和视频后,说:“看到了,挺好的,谢谢你们记得我父亲。”“收到了,真不错,留下了珍贵的历史记忆!你们的这个课题为新闻史留下了珍贵的记录!”

王进军女士接受采访 刘林摄

《常州日报》原编辑、恽逸群外甥孙顾祖年在读了周旸同学采写的新闻稿《重走山东新闻干部“北上南下”之路第三站——上海 追随先辈足迹,锤炼党性修养》后,告诉王咏梅教授:“写得很好很棒,我看了几乎要流泪了,对我舅公九泉之下也是一个安慰了,我打算发给常州市委宣传部分管领导等看看。从山东走出来的新闻人才和干部满天下。新中国的新闻报业诞生,从山东出发,奔向了全国,铸就了山东在全国的领军地位!这在新中国的新闻史上是值得大书特书的!从这点来看,过去对山东省在新闻史上的地位和贡献的挖掘、研究及宣传是做得不够的。幸亏有您和您的团队在弥补这一块了。你们做了一件了不起的大事好事,非常感谢您和您的团队!”

顾祖年先生接受采访 徐迎春摄

《吉林日报》体育新闻部记者、刘敬之的侄儿刘勃在看完周旸同学采写的《跨越渤海湾的红色新闻血脉:寻迹山东新闻干部北上创办<安东日报>》始末》后,认为:“文字和视频都好。”

原《黑龙江农村报》副总编、江村的女儿江红云在审阅了秦朔桐同学采写的《从章丘到黑土地:不老的江村,永远的党报人》后说:“读了这篇稿子,感觉写得很好,很感人。视频做得很好,我们很满意。谢谢!”

江红云女士接受采访 徐迎春摄

《黑龙江日报》高级编辑、白汝瑗的女儿白以众退休前曾担任《家庭保健报》副总编、《新闻传播杂志》副总编。读了秦朔桐同学采写的《以笔报国——从诗人到新闻人的白汝瑗》后,她说:“标题很准确,报道比较客观,挺好的。咱们这个活动也很好,就是说,山东还是很重视人才的。人去世这么多年了,还在追溯人才的轨迹,让人比较感动。”

白以众女士接受采访 徐迎春摄

报史和地方史研究者:“你们给了一个很好的启示和借鉴”

除了山东新闻干部的子女,项目组还采访了一些报史和地方史研究者。他们对项目组的工作也给予了积极支持和高度评价,认为项目组的成果让自己“很受启发”。

《黑龙江日报》新闻研究室原编辑王彦涵,在读完秦朔桐同学撰写的关于江村、白汝瑗的新闻稿后,让该报新闻研究室主任赵晓松转告项目组:“两篇新闻稿写的很好! 阅读起来顺畅,文笔朴素,有阅读感。他们不忘‘北上’家乡人的革命前辈,专程来哈调研采访活动,很感动我!我看他们写的很详细,将白汝瑗和江村两位咱《黑龙江日报》的前辈不平凡的报人事迹弘扬,让更多人的山东人知道,是我们力所不能及的事儿,并且也宣传了《黑龙江日报》,真是很有意义的工作!”

在看完了秦朔桐同学制作的两个专题视频后,他又评价道:“文字内容和老照片编辑及视频剪辑的很好,有专业的艺术用心之作,有感染力。王咏梅教授团队不虚此行。她们的敬业精神值得学习。……作为报社的史志工作者,真的很惭愧自己对报人先贤白汝瑗和江村的学习与研究工作不够深入,表述的不够全面。通过这次活动,我反省自己,要以虔诚与崇敬之心,用功报史重要人物的研究工作。这次与王咏梅教授的交流,我觉得王教授才是报史研究与传播弘扬的专家,值得我们学习,促进我们《黑龙江日报》报史弘扬传播从纸质平面到新媒体形式的呈现,很受启发,真得感谢王咏梅教授这次的‘北上’,也给我们的史志工作带来了新思维的进步,真希望咱们新闻研究室的同仁们也能‘拿来主义’,与时俱新,丰富我们的史志产品,呈现与弘扬好我们红色报业文化的历史继承与传承。”

王彦涵先生接受采访 周旸摄

丹东地方历史研究会党支部书记、副会长尹璐读了《跨越渤海湾的红色新闻血脉:寻迹山东新闻干部北上创办<安东日报>始末》之后说:“又看一遍,写得非常好,比媒体记者写更有深度,受教了!我是丹东地方历史研究会党支部书记、副会长,也代表我们研究会做事。留存一下。”“其实这是《丹东日报》应该做的,你们给做了,而且做得非常权威,非常详尽,影响力又特别大,真是一件大好事。上次总编找我,也是想在记者节和《安东日报》创刊80周年(11月22日)搞点活动,你们给了一个很好的启示和借鉴。虽不能至,心向往之。”

尹璐先生接受采访 徐迎春摄

《吉林近现代新闻媒介简史》的作者、《吉林日报》原编辑张贵对项目组说:“你们为中国共产党新闻事业史重要人物事迹的搜集整理,在当前新时代具有重大意义。如果时间再晚,了解历史真相的难度会进一步加大。”

地方新闻史学会的研究者:这一“活动影响很大,示范性强”

项目组成员在采访结束后,撰写了多篇新闻稿、制作了多部视频,在《大众日报》新媒体平台、山东广播电视台闪电新闻客户端等省级媒体发表,被腾讯网、今日头条、新浪网、网易等转载,受到各界关注。中国新闻史学会地方史专业委员会公众号开辟专栏,也进行了报道,引起新闻史研究者们的纷纷点赞和热烈讨论。

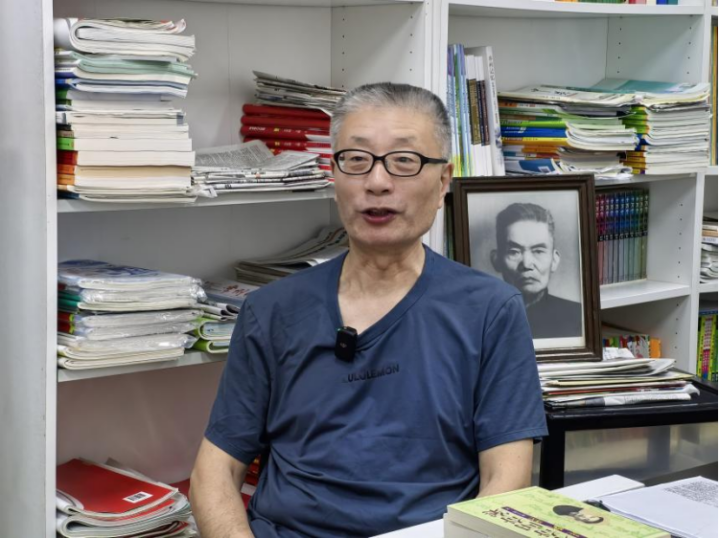

中国新闻史学会地方新闻史专业委员会理事长、复旦大学新闻学院蒋建国教授对项目组的工作十分支持和赞赏。当学会公众号刊发项目组制作的视频时,他说:“隆重推出,颇值得回顾与学习!” 又赞扬道:“很有感染力!”

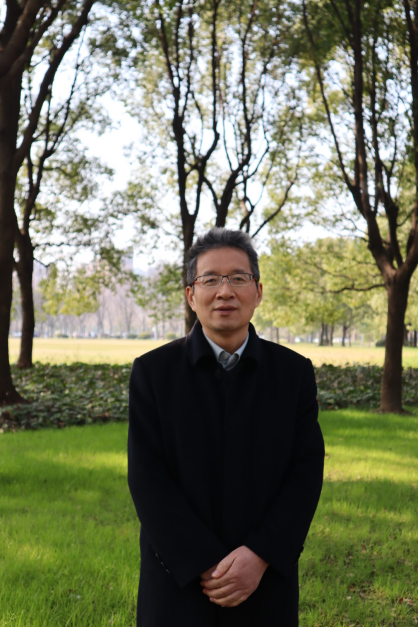

蒋建国教授

武汉市政府原副秘书长,高级记者,华中科技大学、华中师范大学兼职教授唐惠虎在看到项目组关于王中的报道后认为:“王教授这个系列调研极有意义,山东出新闻出版人才。”重走山东新闻干部“北上南下”之路,这一“活动影响很大,示范性强。”

在长春采访期间,吉林大学文学院蒋蕾教授陪同项目组到吉林日报社调研,并参观了吉林省首条中国历史文化名街新民大街。她说:“这个暑假,山东大学王咏梅教授一直带队在上海、东北追寻山东新闻干部的足迹,采访调研。我在长春,恰好看到她带团队在吉林日报社采访调查的过程。她很有耐心,坚持不懈,不轻易放弃。本以为资料很少,来长春也找不到采访对象,但王老师还是来了,并且有让人惊喜的收获。祝贺王老师!咏梅老师的调研,给我们触动很大。我们和《吉林日报》那么近,却对它的历史资料不了解,还是咏梅老师在现场启发提问,了解到重要知情人。”8月25日,她对王咏梅教授说:“你们真厉害,我今天上本科生课还说到你们,如果不来就找不到这些采访对象。”

蒋蕾教授和王咏梅教授 徐悦超摄

渤海大学新闻与传播学院院长、安平教授说:“东北解放战争时期,很多延安、山东、河北等地报人过来开展新闻宣传工作,随着部队辗转各地,历尽艰辛,坚持创刊、出版、再创刊,有一些很好的地方新闻史料。最近几年我一直在做东北解放区新闻史,欢迎大家一起来挖掘。”

安平教授

北大新闻史论师资特训班同窗会成员:“期盼十年内有一部中国新闻教师史问世”

“北上南下”的新闻干部不仅为新中国的新闻出版事业做出了贡献,有的还投身教育事业、培养新闻人才。解放后,社会主义新闻教学事业师资缺乏,老解放区新闻工作者参与到了新闻教学之中。这些从一线新闻干将转变而来的新闻教育工作者,“他们对新闻规律的掌握,特别是对共产党的新闻规律的掌握”,方汉奇先生予以了高度评价,认为他们“既有新闻实践的经验,又有人文社会、新闻的这个学科的基础,左右都逢源,所以他们能做好教学工作。”

方先生是北大新闻史论师资特训班的老师。9月10号教师节,仇泽睿同学采访方先生的视频发布后,引发了同窗会成员的深入思考。

中国地质大学(武汉)人文与传媒学院新闻传播系肖峰教授认为:“史料很珍贵,方先生谈吐思路清晰,对王中、包慧、刘爱芝的评价中肯。赵玉明先生说,对新中国时期的四代新闻教师,我作为第二代新闻教师亲身领受了第一代教师的教导和指引,有责任就我所知,把他们的经历和业绩告诉后人。为此,我与传媒大学的博士生冯帆先后写了两篇文章,第一篇为《新中国第一代新闻教育家及其办学思想探析》(刊于《现代传播》2018年第1期),第二篇为《新中国第一代新闻教师的开创性贡献探究》(刊于《现代传播》2018年第12期),作为对新闻教师断代群体研究的一次探讨,借以抛砖引玉,期盼在座的老师和同学们对这一研究途径和方法引起共鸣,群策群力,系统全面地对不同时期的新闻教师群体开展研究,为新闻人物研究和新闻教育史的研究再辟新路。”

肖峰教授

“对不同时期的新闻教师群体开展研究”,肖峰教授认为,“我们北大新闻史论特训班同窗教师具有得天独厚的优势:一是,新闻史论的学术训练有素,还有吴廷俊教授《弹指间》的治学‘三原则’”、‘三不主义’的方法论指导。二是,吴廷俊教授在《弹指间》一书中,提供了大量第一手研究第一代新闻教师群体的鲜活材料,为研究第二代、第三代提供了操作样板。三是,张昆教授主编的《中国新闻传播教育年鉴》已经出版了10年,每年一部年鉴130多万字,共1300多万字的‘汗牛充栋’,研究新闻教师群体的材料十分丰富。四是,现代微信工具十分方便,线下线上与人交流、查资料,讨论问题,比写信时代方便多了!五是,同窗刘泱育教授的治学方法和治学道路,值得我们学习和推荐。按照方汉奇先生‘打深井’的指引,我们一定会打出自己的一汪清泉来!”

肖峰教授期盼:“十年内有一部中国新闻教师史问世,从而有助于总结新闻教育的历史经验,探索培养新闻人才的途径,提高新闻人才的质量,更好地为新时代新闻传播事业的大发展服务。”

他深情地说:“回顾百年前我国新闻教育的初创艰辛,放眼今天新闻传播教育的繁荣发展,不禁感慨万千,凑联一副以作结语:忆往昔,北大校园一枝独秀。看今朝,中华大地桃李芬芳。”

刘敬之侄子刘勃接受采访 徐迎春摄

“前人的足迹是对后来人的激励”,刘敬之夫妇写给侄儿刘勃的话,不仅激励着“北上南下”的山东新闻干部的后代,也激励着我们一代代的新闻人把老一辈新闻工作者坚定的党性原则、扎实的群众路线和务实的专业精神传承下去。

文/王咏梅 仇泽睿