为活化山东红色新闻资源,创新马克思主义教育实践,山东大学新闻传播学院新闻学党支部作为全省高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队,循着北上山东新闻干部的足迹前往丹东、沈阳、长春等地,接续这段跨越渤海湾的红色新闻薪火。

8月12日至15日,团队成员教授王咏梅、高级工程师徐迎春、硕士生秦朔桐和周旸围绕“山东新闻干部渡海北上并创办《安东日报》”这一主题开展调研活动,期间采访了北上新闻干部刘敬之的儿子刘晓伦、堂弟刘钦、侄子刘勃,以及丹东日报社报史研究者尹璐。通过他们的讲述,还原那段硝烟中办报的峥嵘岁月。

1945年秋至1948年11月,东北地区全境解放,辽东解放区机构建制随着战争形势多次调整,区域内报纸也因时局变化频繁更名或迁徙。在辽东地区,中共最先创办的解放区报纸有《安东日报》《辽东日报》等。日本投降后,苏军对安东(今丹东)实行军事管制,对安东的万余名日军进行缴械,但地方政权仍为敌伪维持会所控制。在中共中央“向北发展”战略方针的指示下,人民军队对盘踞在市郊三股流的敌伪武装进行围剿。待肖华率主力部队开进安东,中共接收安东市的条件基本成熟,中共安东市委、市政府相继成立。然而,当时的安东市民由于长期接受日伪政权的奴化教育和国民党的反动宣传,对中共建立的新政府机构抱有冷漠观望的态度。为争取群众、抢占舆论阵地,安东市委、市政府成立后马上着手创办《安东日报》。

1945年秋,根据党中央战略部署,党组织从山东先后抽调三批新闻干部奔赴安东。9月,刘敬之、李干发、刘云沼先由山东龙口渡海到达安东,由刘敬之负责接收了地方伪维持会主办的《辽东民报》,并开始筹办《安东日报》。10月,由陈楚、姜丕之带领吉伟青、韩川、刘爱芝、郭允贤等二十余人抵达安东。第三批来的是宣传干部团,于1946年初到达安东,包括江村、史屏等。这三批新闻干部的到来,为《安东日报》和辽东地区的中共新闻报业的创建提供了宝贵的人才资源。

1945年冬,摄于安东市(今丹东市)。右为陈楚同志,左为姜丕之同志,中为刘敬之同志

北上新闻干部队伍中,“打头阵”的刘敬之是辽宁丹东人。1938年3月,受共产党人抗日救国思想感召,他毅然弃笔从戎,奔赴山东加入胶东八路军,先后在三军政治部宣传科、敌工科工作。同年8月,他调往胶东抗日根据地的机关报《大众报》,历任记者、编辑、副部长等职。1939年胶东河南战役期间,因敌我力量悬殊,报社人员被日军围困于一处山坡。刘敬之左耳后被敌人狠刺两刀,其中一刀洞穿颈部,当场昏死。其子刘晓伦回忆着母亲郭允贤的讲述,“天亮后鬼子都走了,老百姓发现一个灰色衣服,个儿挺大,很瘦,脸扣在水沟里,一摸胸口还有热乎气儿,抬回去了。”刘敬之这才奇迹般生还。面对如此劫难,他未曾流露一丝恐惧,更未曾掉过一滴眼泪。不等伤口痊愈,他便又带领报社编辑部的同志们,在日寇的眼皮底下奔走,继续坚持办报事业。

刘敬之之子刘晓伦接受采访 秦朔桐摄

1943年1月,刘敬之调任山东《大众日报》编委、通联科长。1945年9月,刘敬之奉命回到家乡丹东办报。他的堂弟刘钦今年已98岁高龄,回忆起这批干部初到丹东办报的情形,依旧印象深刻,“他们这一批搞报纸的从胶东过来了,陈楚、刘敬之、刘云沼、姜丕之、郭允贤……这批人都到我们家去住,在我家的大瓦房落脚,后来就有固定的住处了。”

刘敬之堂弟刘钦接受采访 周旸摄

1945年11月22日,由中共安东省工委主办的机关报《安东日报》正式创刊(后成为中共安东省委机关报),由陈楚任社长,白汝瑗任总编辑,姜丕之任副总编辑,刘敬之任编辑主任兼通讯部长。这批新闻干部保持并发扬了山东解放区新闻工作的优良传统,坚持党性原则,践行群众路线,尤其重视通联工作。丹东日报社报史研究者尹璐介绍道,“我们最开始在群众办报这方面做得非常好,而不是关门办报纸。过去我们有一套非常完整的通讯员队伍,这支队伍是在解放初期一开始创刊就建立起来的。当时报社通联部平均每天能向基层通讯员发出十多封信件。”正是由于刘敬之等老一辈新闻干部将通讯工作的基础打得又深又牢,直到上个世纪末,《丹东日报》仍有30年以上的老通讯员发挥骨干作用。

丹东日报社报史研究者尹璐接受采访 徐迎春摄

在陈楚、刘敬之等人的领导下,辽东地区新闻事业得到了迅速发展,仅一年时间里便建立起5个印刷厂,组建了辽东图书出版社,又创办了辽东地区第一所新闻干部学校——辽东新闻工作学校。由于东北地区复杂的战争形势,《安东日报》先后更名为《辽东日报》《辽东大众》继续出版,报社所在地也经历多次迁徙。但不变的是陈楚、刘敬之等老一辈报人经历硝烟战火而不改的初心——“说老百姓要说的话,做老百姓要做的事”的办报宗旨。

这批北上的山东新闻干部亦根据形势需要,随时听从党的调配,再度北上或南下,投入其他地区的新闻业建设中。1948年沈阳解放后,陈楚率白汝瑗、吉伟青等干部北上参与《东北日报》编辑工作,并于1949年南下武汉参与创办《长江日报》。常工和刘爱芝在抗美援朝时期被派驻朝鲜战场,担任战地记者。刘敬之后来则调任《吉林日报》总编辑、东北局宣传部副部长等职,1972年恢复工作后,历任辽宁省文化部部长、中共吉林省委书记等要职。尹璐这样评价道,“他们在丹东经过一两年的锻炼,积累了办报经验,把经验带到了东北各地。他们像火种一样洒遍整个东北。”

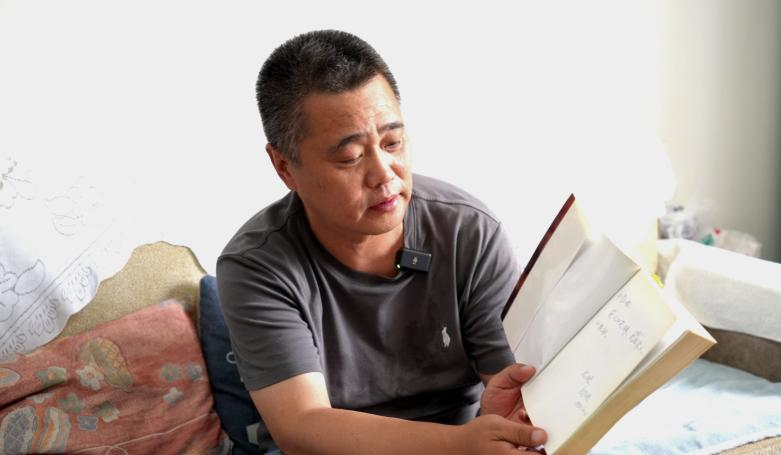

刘敬之的侄子刘勃现任吉林日报社体育新闻部记者,接续了刘敬之与新闻事业的情缘。谈及大伯刘敬之与大娘郭允贤,刘勃深感敬佩,他说:“老一批新闻干部始终跟着党的新闻路线走,他们把抗战时期最宝贵的品质带到东北来了。”刘敬之曾这样叮嘱他:“搞新闻工作,最重要的是‘脚要到’,亲临现场,才能获得一手材料;其次是‘眼要看’,要善于挖掘细节。”这份嘱托指引着刘勃踏实完成每一次采访报道。至今,刘勃还珍藏着郭允贤主编的《血泊中的凤凰——刘敬之纪念文集》,并时常翻阅。

刘敬之侄子刘勃接受采访 徐迎春摄

“前人的足迹是对后来人的激励。”写在《文集》扉页上的话,不仅时刻激励着刘勃,也激励着我们一代代的新闻人把老一辈新闻工作者坚定的党性原则、扎实的群众路线和务实的专业精神传承下去。

文/周旸 王咏梅

图/徐迎春 秦朔桐 周旸