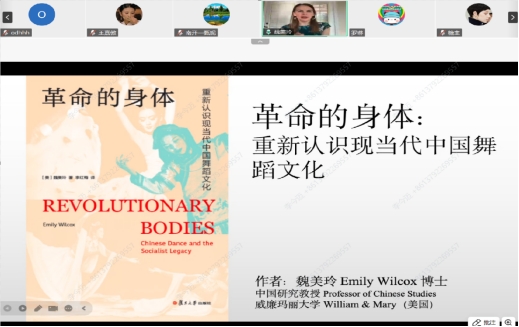

7月1日,美国威廉玛丽大学中国研究教授、2024年古根海姆奖获得者魏美玲(Emily Wilcox)为山东大学师生带来题为“革命的身体:重新认识现当代中国舞蹈文化”的专题讲座。本次讲座是学院“国际学术交流月”系列活动的第十一场,新闻传播学院教授张彩霞主持。

魏美玲(Emily Wilcox)教授以1946年戴爱莲在重庆举办的“边疆音乐舞蹈大会”为起点,分析中国舞蹈先驱们如何将秧歌、戏曲等地方艺术升华为舞台艺术:“当戴爱莲用‘用外国话讲中国故事’比喻早期西方舞蹈语言的局限时,她实际上提出了舞蹈本土化的核心命题——身体语言的民族性。”通过展示1950年代康巴尔汗新疆舞、崔成喜朝鲜族舞等珍贵视频资料,她阐释了中国舞蹈“多元一体”的特质:“山东胶州秧歌与藏族热巴舞同样被视为‘中国舞’,这种包容性恰恰体现了中华文化的深层逻辑。”

针对学界惯常的“传统-现代”二分法,魏美玲(Emily Wilcox)教授以1957年民族舞剧《宝莲灯》和1964年革命芭蕾《红色娘子军》的对比指出:“中国舞蹈的‘动态传承’本质在于,每个时代的创作者都在重新定义传统。北京舞蹈学校第一批编导班将戏曲身段转化为舞剧语言的过程,本身就是传统的创造性转化。”讲座特别呈现了荷兰档案馆发现的1957年世界青年联欢节海报——中国《红绸舞》演员形象成为主视觉,印证当时中国舞蹈的国际影响力。

在互动环节,针对学生关于“当代舞蹈教育如何平衡传统与创新”的提问,魏美玲(Emily Wilcox)教授认为可以利用一手视频资料作为教学材料,启发学生创新编舞风格。张彩霞总结到,魏美玲(Emily Wilcox)教授的研究让我们看到,中国舞蹈的现代化之路,本质上是一场持续的身体革命。

作为学院重点打造的学术品牌,“国际学术交流月”持续推动跨学科对话。本场讲座通过传播学、历史学与艺术研究的交叉视角,为理解中国文化现代化路径提供了新范式。

魏美玲(Emily Wilcox),国际知名的中国舞蹈文化研究专家,现任二十世纪中国历史学会理事、亚洲研究协会东亚委员会代表。其代表作《革命的身体》获舞蹈学协会2019年著作奖,系统梳理了中国舞蹈从20世纪30年代至21世纪初的发展历程。讲座中,魏美玲(Emily Wilcox)教授通过珍贵的一手史料,包括250余份口述史记录、早期舞蹈影像档案及国际档案馆文献,提出“动态民族主义”(kinesthetic nationalism)理论框架,揭示中国舞蹈如何在传统与现代、本土与国际的张力中构建独特审美体系。

文/图 李今迈

审核/邱凌