9月26日至28日,山东大学新闻传播学院“重走山东新闻干部‘北上南下’”项目组成员王咏梅教授、林小木讲师、博士生渠枭宇到杭州,围绕《大众日报》原副总编辑于冠西南下赴浙江办报,采访了于冠西的女儿于宛霞、《浙江日报》高级编辑谷云冰、高级记者徐永辉、原副总编辑傅通先。

走入于宛霞家中,映入眼帘的是两侧由两块颜色艳丽的玻璃制成的屏风。据她介绍:“这两块玻璃是我在我们家的老房子拆迁时留下来的,每每看到它,就能想起我的父亲,就能想到以往我们一家人一起生活的时光。”

于宛霞家中的屏风林小木摄

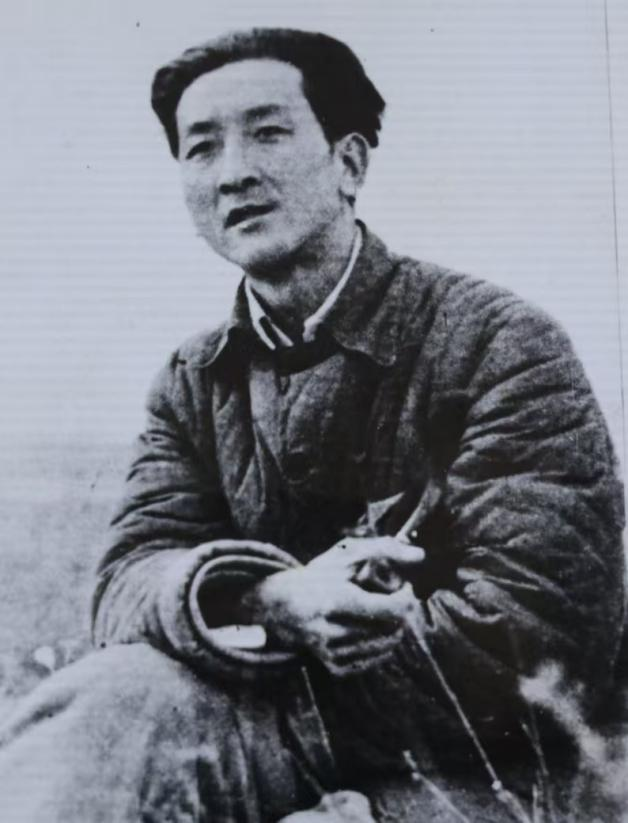

于冠西原名于洪鑫,山东莒县人,出生于江苏宜兴,6岁时随父迁回莒县定居,少年时期受国文老师周湘浦、邻居辛明、西北军民众教育馆的马千里等共产党人的启蒙开始阅读进步书籍,接受了进步思想,并坚定地选择了跟共产党走的道路。于宛霞说:“父亲是一个党性、纪律性都很强,在思想上、品德上和意志上都过硬的新闻工作者。他在年轻时就毅然决然地走向中国共产党,他的初心就是在党的新闻事业上发光发热。”

青年时的于冠西

勤奋写作 才华横溢

1938年初至同年夏,年仅16岁的于冠西在莒县抗日动员委员会、新六师教导总队参加抗日救亡工作,8月加入中国共产党。1938年秋至1940年春,于冠西先后任中共山东省青委干部培训班政治指导员、中共蒙阴县青委宣传部长。1940年冬,在抗日军政大学一分校学习的于冠西担任了《大众日报》通讯员。1942年他调到《大众日报》工作,接受的第一次任务就是前往沂蒙区单独采访,发表了《费东青石区民兵捍卫邻里两月作战十八次》《“治安沟”与费东人民》《沂费士绅好榜样》等27篇文章,揭露了日寇强迫费东人民挖掘“治安沟”、百般侮辱虐待费东人民的暴行,真实呈现了“治安沟”内的人民食不果腹、负担沉重的悲惨生活,同时也赞扬了费东人民“奋起反抗、不畏强暴、势要将日本法西斯埋葬”的英勇气概,引发热烈反响,受到报社领导表扬,领导特地炒了一大盘鸡蛋来奖励他。1943年底至1944年,于冠西积极进行军事宣传,发表了数十篇战报、社论、消息和通讯报告,塑造了李玉璋、何万祥等多名英勇无畏的指战员形象。其创作的军事报告文学作品《光辉的南北岱崮保卫战》,通过战士们用涂上肥皂的湿毛巾躲避毒气攻击、用改装的重磅地雷轰炸敌人等战斗细节描写,塑造了“守崮英雄”的战斗群像,后被《解放日报》转载,成为抗战时期军事报道的经典作品。

《解放日报》1944年1月17日第三版

1949年10月1日,于冠西站在了天安门前,见证了开国大典这一神圣庄严的历史时刻。他撰写的重要报道《毛泽东当选主席》《拥护人民大宪章》于当日刊发在《大众日报》,引发了社会各界的极大关注。据1949年随山东新闻干部南下杭州参与创办《浙江日报》的谷云冰老先生回忆,于冠西在《浙江日报》工作时,也常向报社人员讲述自己参加开国大典时所看到的“主席乘坐吉普车从自己面前经过,英勇的解放军部队接受党和人民检阅”的震撼场景。

1952年,于冠西任浙江日报社副社长兼总编辑。他十分重视报社的通联工作,据该报初创时就参与通联工作的谷云冰老先生介绍:“《浙江日报》社长陈冰借鉴了在《大众日报》工作时的经验,设立了通联部。于冠西来到《浙江日报》后对通联工作也十分重视,常常来到我们通联部让我们汇报情况,让我们大力发展通讯员,并加强与通讯员的联系,培养新闻工作人才,这些都是继承了《大众日报》的优良传统。”

浙江日报社原副总编辑傅通先在回忆于冠西时说:“他既是一个懂得新闻宣传工作规律的好领导,他主张‘把报纸办得生动活泼’,报纸特别是副刊要有‘苏州园林式’的精美编排,要让报纸有一种琳琅满目的感觉,只有这样读者才会喜欢看。于冠西也是一位‘才华横溢的作家和诗人’,《大众日报》的记者经历使他练就了高超的写作本领,他创作的《欧游记事》和《八步半的思忆》两部作品,写得非常好,都非常有文采,自己在后来写散文的时候也会常常向他请教。”

在谷云冰老先生看来,于冠西身上具有“做事严格、善写社论、敢于创新、敢为人先”的精神品质。“他写作能力很强,在访问欧洲时写成了十几篇文章,在报社可以一天写一篇社论。他做事非常细致,对新闻稿件的要求非常严格,在《浙江日报》的第三版改革时,他都会亲自审阅报纸大样,大至社论,小至几百字的短稿,他都会认真推敲、精益求精。”

热心教育 扶掖后辈

于冠西非常注重对于新闻人才的培养。日本投降以后,山东大学在于冠西、赵锷等同志的主持下组织了新闻专修班。于冠西为学生细心讲解《我们对于新闻学的基本观点》、《解放日报》社论《党与党报》等材料,将“报纸要服从党的领导、要为人民服务”的观念灌输到了众多新闻学子的心中。他坚持思想教育和业务教育同时进行,不仅传授业务知识,而且致力于把专修班的青年培养成革命干部。

于冠西有句名言:“既办了报,又‘办’(锻炼)了人”,他在《浙江日报》工作时将办好报纸与培养人才有机地结合在了一起,使谷云冰、徐永辉、傅通先等一大批优秀新闻工作者脱颖而出。

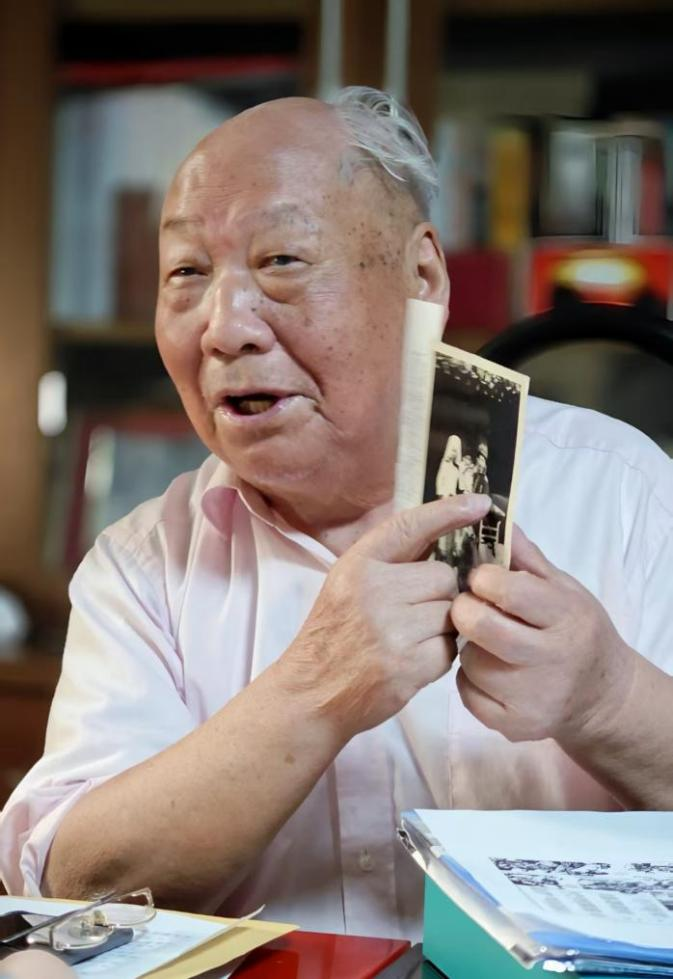

徐永辉今年96岁,是我国著名的新闻摄影记者,被新闻界和摄影界的专家们誉为“跟踪摄影第一人”,其代表作《一户人家十年间》被视为中国摄影史上的经典之作。他饶有兴致地讲述了《一户人家十年间》《陪嫁的“传家宝”》的创作历程以及于冠西对自己的指导:“自己1950年刚进入《浙江日报》工作时,曾在嘉兴县七星乡拍过一张特殊的全家福,这一家的主人叫叶根土,家庭很贫穷,但我心想,我们党一定有能力帮他们摆脱贫困,所以我想把拍的照片分阶段记录下来,用真实的照片说明共产党好。1959年9月,当我费尽周折再次找到叶家时,他们一家当年贫困的影子全没有了,我拿出当年的照片,他们全都不敢认,我乘兴拍了一张新的全家福。”

图为1959年国庆节前夕拍摄的全家福。 徐永辉摄于1959年

于冠西对这组照片非常重视,不仅为照片拟了标题——《一户人家十年间》,还诗兴大发,配了一首长诗:

叶根土,叶根土,

从前是,无土扎根枝叶枯;

如今是,根深叶茂承雨露。

中国农民五亿多,哪个不像叶根土!

一张照片十年间,

主人不识旧容颜;

再过十年看今天,

人人难辨旧河山!

徐老背完这首诗,继续说:“1962年,叶根土的女儿桂凤结婚,邀请我参加,于总编知道后不仅鼓励我参加,而且建议我把《一户人家十年间》的照片装在镜框当礼物。当叶根土看到礼物后,连声说:‘真好,真好,它是我家的传家宝’。女儿出嫁那天,这组照片被当作了陪嫁品,寓意不要忘记党的恩情。于冠西听了之后,不仅让编辑把我写的《桂凤的婚礼》进行了修改,而且亲自为这篇报道书写了标题《陪嫁的“传家宝”》。照片发表后,不仅成了轰动全省农村的大新闻,而且被《人民日报》转载,影响很大!”

叶桂凤出嫁时,叶根土把“传家宝”交给桂凤,带到婆家去。徐永辉摄于1962年

通讯《陪嫁的“传家宝”》和评论《重要的一课》在《浙江日报》发表后,引发了广大读者的讨论,同时也引起了浙江省委的重视。在浙江省委的倡议下《浙江日报》开设了“必要的一课”专栏,旨在通过读者交流讨论来开展社会主义教育运动。时任浙江日报社社长兼总编辑的于冠西亲力亲为,为报社人员做出了表率。在“必要的一课”专栏举办的“为什么当干部、为谁当干部、怎样当干部”的讨论中,于冠西亲自策划了版面、修改了社论、撰写了编者按,该次讨论在全省引起了很大反响,掀起了争当好干部的热潮。

“我的一生有三位老师,其中于冠西恩师对自己的影响最大。”徐老深情地说:“他以身作则教会了我许多做人的道理,让我紧跟党中央走,让我密切联系群众,他在各方面都会鼓励我,是他引导我走上了‘成才之路’。”

徐永辉讲述《一户人家十年间》林小木摄

在85岁的傅通先眼里,于冠西是一个“热爱读书、十分具有生活情趣的好老师”。他曾和于冠西做过邻居,两人经常一起跑步、一起赏花、一起下厨。傅通先格外了解于冠西的生活,他说:“于冠西爱看书爱写诗,即使在报社工作到非常晚,他回家也会看半小时书。他也爱种花草,尤爱菊花。菊花别名‘傅公’,他在晚年常以此称呼我。一位领导与师长对我如此尊称,让我惶恐不已。于冠西是一个德才兼备的人,他也想把他的学生培养成有品德、有才干的新闻工作者。他培养和鼓励我写作,经常选一些散文名篇让我学习。他常对我说写散文要有真情实感、生活积累和文字功底,当我的第一篇散文《杭州植物园漫步》发表时,他给我打电话,说我文章写得有知识性、趣味性和可读性,鼓励我继续写、结集出版。我能够有一点成就,是冠西同志鼓励、培养我的结果。”

傅通先回忆老师于冠西林小木摄

年近百岁的谷云冰老先生在谈到与自己共事多年的于冠西时,难掩激动之情,他谈到:“于冠西待人和善,和采编人员像兄弟一样,所以大家平时不叫他于总编,而是叫冠西同志。我们之间像老师和学生一样,经常在办公室一起讨论问题,他时常勉励我们要刻苦练笔提高自己的写作能力,认为新闻工作者要有一不怕苦、二不怕死的精神,要多到基层去,多去写老百姓的生活,这些要求对我们报社采编人员的成长产生了很大的影响。”

“为麻雀平反”的故事常被谷老提及。1960年3月18日,毛主席在浙江调研时,针对除“四害”写下了“麻雀不要打了,代之以臭虫”的指示。3月25日,于冠西在得知了毛主席为麻雀平反指示的当天,感觉非常重要,即找到时任政文组主编的谷云冰,叮嘱:“马上写一篇社论,把毛主席为麻雀平反的指示写进去,明确而又不露痕迹地传达出去。”在社论《迅速掀起除四害、讲卫生的新高潮》初稿完成后,于冠西不仅亲自进行了修改,而且让谷云冰主动给《人民日报》总编办公室打电话,汇报情况、沟通信息,在得知《人民日报》也要就此发表社论后,约好两报的社论于第二天同时见报。《浙江日报》的这篇社论与《人民日报》社论《人人动手,大搞爱国卫生运动》同天发表后,引起全国省级党报的强烈关注。

谷云冰接受采访林小木摄

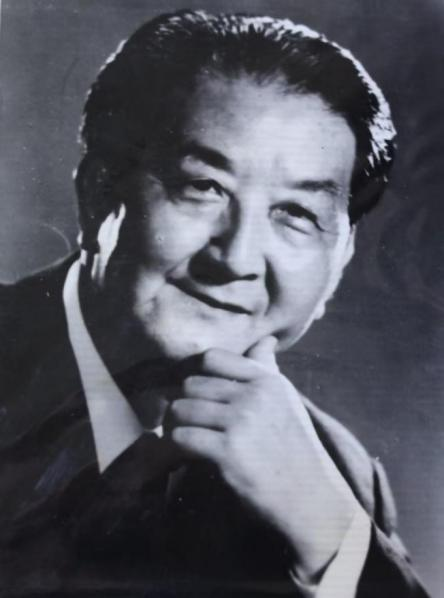

在《往事悠悠》一文中,于冠西曾谈到:“回顾几十年的新闻生涯,如果说,我还为党为人民做了点实事的话,那么一是靠党的培养;二是靠人民群众的哺育;三是靠自己的学习和实践”。他关心和引领《大众日报》《浙江日报》不少年轻人成长为德才兼备的新闻干部,傅通先高度评价道:“冠西同志的才情和敬业豁达的美德,热心教育和扶掖后辈的精神,将永远激励我们行端致远。”

于冠西同志像

文/渠枭宇、王咏梅