为推动马克思主义新闻观教育创新实践,9月5日,山东大学新闻传播学院王咏梅教授、高级工程师徐迎春、硕士生仇泽睿一行围绕老一辈新闻工作者包之静的人生经历赴北京进行采访活动,期间采访了包之静之女沈小英女士。

沈小英女士接受采访。

走进沈女士家中,进入眼帘的是她家中至今还收藏着父亲包之静生前经常使用的两把椅子。“这两把椅子已经跟着我七十年了”,她说,“我很舍不得扔掉它,觉得这上面有我父亲和母亲的记忆。”

沈女士收藏的椅子。

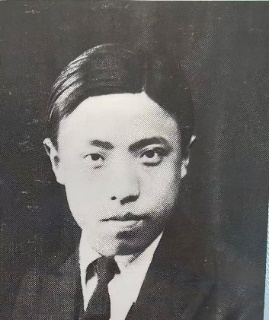

包之静于1912年12月出生在苏州一个破落地主家庭。1930年夏,他考入上海东南医科大学,后转入复旦大学(当时称“震旦大学”)。“在大学期间,他就接触了马列主义思想”,沈女士说。包之静在青年时代便展现出革命热血青年的气质,他曾为自己的妹妹取名“包彗”,寓意“扫荡旧世界”。沈女士介绍说:“他为哥姐取名靖国、靖华,那是在日寇侵华最猖獗的抗战初期,体现出父亲平定乱世、驱逐日寇的决心。”十九岁时,他加入共产主义青年团,并于1938年夏天加入中国共产党。

1931年的包之静。

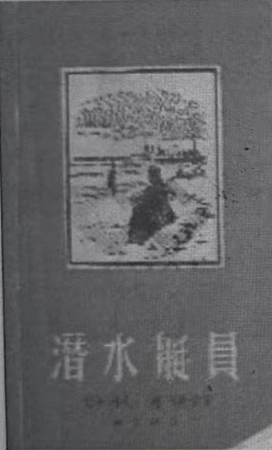

包之静在投身革命的早期便与新闻事业结缘,1939年,他主编《巢县动员》,这是皖东敌后的第一张地方报。沈女士回忆道:“他认为报纸应该有国际考虑,他主办的《巢县动员》就有国际专栏。”作为一张地方报,《巢县动员》不仅有国内的民众动员、抗日战事,还向读者介绍了国际反法西斯斗争的情况。具有国际视野是包之静的特点,他把中国的抗日战争与国际反法西斯战争紧密相连,融为一体。据沈女士回忆:“他精通外语,在他45岁的时候还坚持每天学习外语。”包之静尤其熟悉苏联,曾翻译过苏联小说《潜水艇员》等,在1950年,还曾经参加新中国第一个新闻工作代表团,亲赴苏联学习。

人民文学出版社于1958年出版的《潜水艇员》,由包之静翻译。

为了在抗日的烽火中进行敌后办报活动,包之静曾克服了诸多困难。1939年秋,包之静受命创办和主编新四军第五支队机关报《前锋报》。沈女士回忆道:“当时遇到的主要困难是专业人员少;纸张、油墨这些印刷材料比较缺乏。当时是用蜡板印刷,冬天气温低,蜡纸容易被冻裂,无法使用,他们就要连夜再重刻一张。”办报人员吃的是豆饼,煮的是豌豆糊糊,住得是透风漏雨的茅草屋,在晚间还要使用豆碴子做的豆油灯照明。正是在这样的条件下,包之静竭智尽虑,巧妙地与敌人周旋,边转移边印报纸,从未耽误过出版。

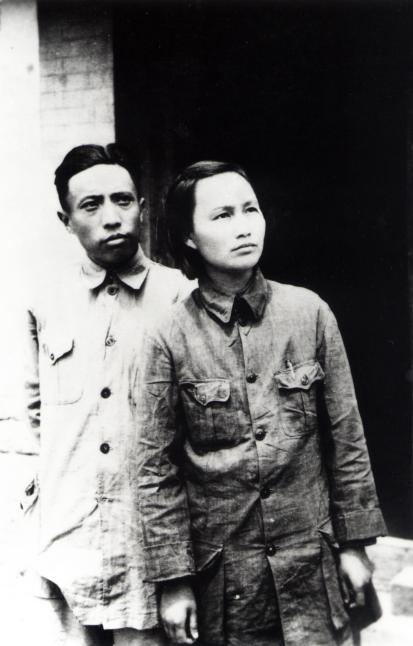

包之静(左)与妻子沈文英。

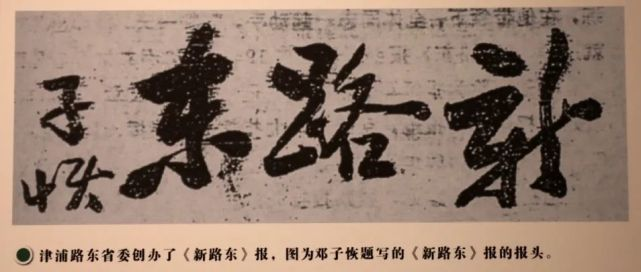

“父亲是很民主的,总是能够听取同志们的意见”,沈女士说。在主编《新路东》报时期,为庆祝创刊一周年,大家提议要出一张油印对开特刊来祝贺,但苦于没有足够大的蜡纸与蜡板。包之静召集报社的干部,开了一个“诸葛亮会”,鼓励大家建言献策。“在会上有人就提出,在两张纸中间弄一个红色的花边,这样拼起来以后就看不出来了,就扩大了版面”,沈女士说。陈毅曾为《新路东》报创刊一周年题词:“抗战胜利不仅取决于军力,而且取决于民力,军力民力配合运用是争取抗战胜利的关键。”沈女士还回忆道:“他有着应对艰苦的能力,比如说在抗日战争时期经常要转移,他把印刷机就地掩埋。等到敌人一走,就马上非常迅速的把印刷机就刨出来开展业务。”

邓子恢题写的《新路东》报报头。

1945年11月抗战胜利后,新四军收复了十几个县城,连结成大片的华中解放区。正在这时,包之静奉命来到淮阴,与范长江同志一同创立《新华日报(华中版)》和华中新华通讯社。沈女士对父亲与范长江的配合有着很深的印象:“他俩是绝配搭档。范长江是开拓型的,非常有创造力和魄力;我父亲是实干家,他搞管理,抓业务。他有非常强的组织和领导能力,而且他有一个最大的优点就是知人善用。”除一同办报外,包之静曾与范长江合作,主持开办华中新闻专科学校,这是解放区设立的最早的新闻专门学校。为了适应战事发展局势,培训人才、储备干部,又创办了华东新闻干部学校。由匡亚明、包之静任正副校长。学校成立之初,包之静留在学校,处理干部分配工作。包之静在校辛勤坚守,培养并输送了大批新闻干部。事实证明这是具有战略思想的一着。它为后来我军反攻,扩大解放区,准备了充足的新闻力量。

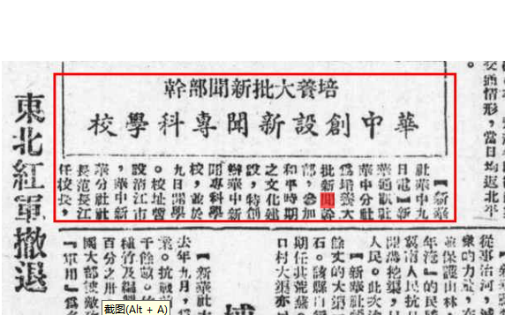

1946年2月11日《解放日报》第一版对华中新闻专科学校创立的报道。

1946年12月,包之静和恽逸群一起奉命率领华中《新华日报》、新华社华中总分社和华中新闻专科学校的干部、工人、学生撤退到山东,与《大众日报》社和新华社华东总分社汇合在一起。而在两报合并后,包之静在《大众日报》社先后任副社长、社长;兼总编辑。

包之静在《大众日报》社任社长时工作照。

“父亲进了《大众日报》以后需要天天出报纸,一天都不能落。怎么办呢?那就分成三组,主要的大组有一组,然后在紧急情况下,大组转移,由二组和三组来办报。等大组到达地点以后,再由大组恢复办报”,沈女士说。这一“狡兔三窟”的办报方法核心在于统一领导,分别行动。从而使报纸适应了紧张多变的战争情况,保证了报纸按时、按期出版。这是他抗战八年在艰苦岁月中始终不渝坚持办报,磨练并总结出来的宝贵经验。

摄于《大众日报》社,图后排中为包之静社长,前排左一包慧,左二沈文英。

包之静不仅是新闻业务骨干,还曾参与出版事业。“我父亲在原来在上海的时候曾经搞过杂志,也在新知书店工作过。比如台儿庄战役后他曾在上海生活书店出版发行的长篇纪实《徐州突围》中发表过《皖北的红枪会》一文。”沈女士说,“他对出版书籍和刊物有着天生的爱好,对这方面轻车熟路。”在淮南地区工作时,包之静通过上海地下党冲破敌伪重重封锁运来一台破旧的四开的手摇平印机,一台圆盘印刷机和一台铸字机,建立起淮南第一个印刷厂,吸收一批上海热血青年前来工作。出版了毛主席著作单行本《辩证唯物主义》《论新阶段》《论联合政府》;朱德的《论解放区战场》;郭沫若的《甲申三百年祭》以及整风文献等等。以满足广大干部战士对革命理论与文化知识的渴望追求。新中国成立后他历任政务院文教办公厅副主任;中宣部新闻出版处处长(局级)。参与主持《毛泽东选集》《孙中山文集》以及“干部必读”等重要著作的出版与发行的具体计划。

解放战争初期包之静同志的“全家福”,摄于山东济南。

“他和我母亲后来合葬在九公山长城纪念林的铁军园,当时我想了半天这(墓志铭)上面应该刻什么字。后来我想出一句话:‘为新闻事业奉献终生’,这是他最崇高的一点。”讲到这里,沈女士的眼眶湿润了。“他当然希望今天的新闻工作者为大众服务,要在党的领导下为人民讲话”,沈女士说,“也就是毛主席说的:‘为人民服务’。”

文/仇泽睿 王咏梅

图/仇泽睿 王咏梅