2025年10月8日,山东大学新闻传播学院“重走山东新闻干部‘北上南下’之路”项目组王咏梅教授、林小木讲师及硕士生韦正凤,在山东济南专访了原《大众日报》记者宋英的女儿宋佩庄女士与宋佩芸女士,循着家属的记忆,还原这位“以笔为枪”的新闻出版文化事业者,为党和国家事业奉献一生的赤诚足迹。

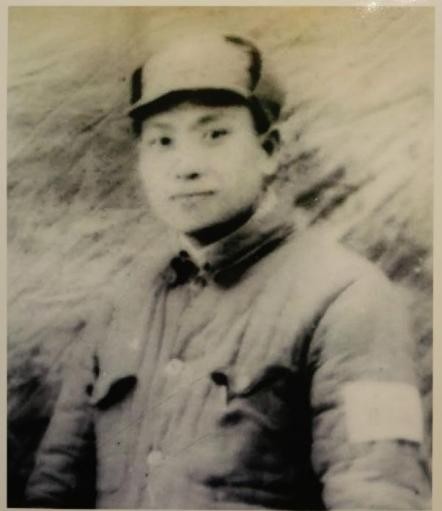

抗日战争时期的宋英同志

烽火少年:弃笔从戎赴国难,红心向党建新功

1920年3月6日,宋英生于山东莒县夏庄镇宋家苗蒋村。5岁入私塾、学古文、习书法,14岁毕业于莒县第四完小,15岁考入济南齐光中学。中学期间,宋英学习刻苦,酷爱文学与写作,不仅深耕文化知识,更喜好琢磨佳作的构思与遣词造句,国文成绩尤为突出,“这为他日后做记者打下了良好基础”。此阶段,宋英在学校进步教师的启发和进步书刊的影响下,一颗爱国爱民的革命理想种子悄然萌芽。

宋英小女儿 宋佩芸女士 林小木摄

1937年“七七事变”爆发,同年12月27日济南沦陷;1938年春,日寇铁蹄踏入莒县县城,烧杀抢掠间,百姓流离失所。“日本鬼子都打到家门口了,不把鬼子打跑哪还有书读?”宋佩芸女士复述着父亲当年的决绝——彼时正在齐光中学就读的宋英,毅然中止学业,踏上返乡抗日的道路。这一年,国共第二次合作达成,抗日民族统一战线正式形成。1938年夏,两党派人在宋家苗蒋村成立莒县七区抗日民众动员委员会(简称“七区动委会”),共产党员卞子策任主任,宋英于7月正式参加革命,担任动委会委员。同年12月经卞子策介绍,宋英光荣加入中国共产党。“从参加革命开始,我父亲的革命信仰就非常坚定”,宋佩芸女士说道。在宋英的革命道路上,卞子策与艾光楼两位烈士是他最崇敬的引路人。卞子策早年求学于山东省立第五中学(临沂),1936年在家乡开办乡村小学与夜校,1938年日军占领莒城后,他不顾安危组织群众抗日,后任七区动委会主任、副区长兼区中队长,将七区开辟为巩固的抗日根据地;艾光楼则于1936年在莒城开办民众教育馆宣传抗日,后任莒县动委会副主任、莒中行署主任,大力发展抗日民主统一战线,团结士绅名流共抗外敌。宋佩庄女士回忆道:“父亲常说,这两位前辈的精神一直激励着他”。

宋英大女儿 宋佩庄女士 林小木摄

1939年初,宋英与卞子策在驻村发展两名新党员,共同成立党支部,宋英任党支部书记;1940年,宋英升任中共莒县七区抗日动委会主任,分管全区群众工作,主要任务是发动群众、壮大抗日力量、组织抗日斗争。在抗日烽火中,宋英逐步成长为坚定的革命骨干。

笔耕不辍:战地记者显担当,塑造典型聚民心

“我父亲有个特点,他一边战斗,一边坚持写作。”宋佩芸女士的这句话,揭开了宋英“以笔为枪”的新闻生涯序幕。1941年初,宋英调任中共滨海地委机关政治指导员,负责机关党支部组织建设、政治思想工作与抗日宣传。他撰写的《学习艾光楼同志的革命精神》等文章和诗词发表于《滨海时报》, 其敏锐的视角与扎实的文笔获报社负责人赏识,随后被调至报社任编辑——自此,宋英正式开启新闻工作生涯。

在日寇对沂蒙山革命根据地展开残酷“扫荡”,抗战进入最艰苦阶段。中共山东分局机关与大众日报社从沂蒙山区转移至滨海地区,为适应战局,《滨海时报》停刊,全体人员并入大众日报社,宋英也随之成为《大众日报》记者。“在大众日报社的岁月,是父亲最难忘也最重要的阶段。”宋佩芸女士介绍,1942年1月至8月,宋英仅8个月就写出38

篇新闻通讯,是报社公认的“多产记者”,而他重要的工作亮点,一是采访八路军一一五师;二是发现、采写推出了群众典型郑信。

1942年底,日寇对沂蒙根据地实施蚕食、分割与封锁。大众日报社派遣22岁的宋英前往采访八路军一一五师,重点挖掘其在海陵地区抵制日寇“蚕食”的经验。“报社领导特意嘱咐,要采访实际情况,更要注意安全。”宋英抵达一一五师驻地后,毅然深入前线,采访指挥员和战士,了解对日寇作战情况;深入部队后勤,采访后勤保障情况;又到地方采访支援前线的情况,掌握了大量一手资料。随后,他在《大众日报》发表《巩固军事胜利,海陵全面开展新区工作》《海陵反“蚕食”战役,我军政治攻势收巨效》等8篇系列报道,揭露了日寇阴谋,有力宣传了八路军的军事与政治胜利,赞扬了地方各界踊跃支前的事迹,这些报道反响很大,宋英被誉为“《大众日报》优秀新闻工作者”“年轻的采访快手、高手”。

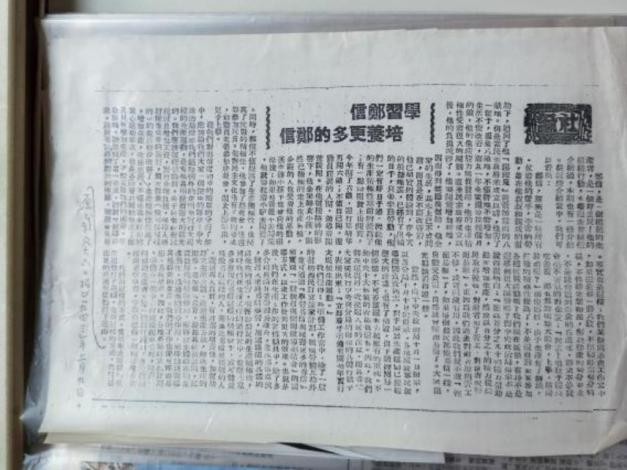

彼时《大众日报》提出“群众写,写群众”口号,推行独具特色的基点制度,所谓基点制度,即每个记者无论内外勤都要联系一个区或村作为自己的基点,蹲点驻守,在当地吃住工作一体化。1943年4月,受党组织派遣,宋英前往莒南县大山前村蹲点,任党支部副书记,在与群众“同吃同住同劳动”中,他敏锐发现了农民郑信这位组织开荒生产、增收粮食、支援抗日前线的先进典型,宋英与郑信开荒队一起劳动生活,连续40天将郑信开荒队的事迹在大众日报做了系列报道。宋英先后发表《响应劳动英雄号召,郑信宣布增产计划,五组员急起直追》《莒南郑信努力实现生产计划,开荒纺织全家齐动手》等稿件;大众日报社非常重视这一首位群众典型,11月9日,《大众日报》专门发表社论《学习郑信,培养更多的郑信》, 指出郑信是“模范生产者好公民”,号召通过学习郑信推动工作实效。1944年春,宋英又撰写《懒汉回头金不换》《徐永斋的自新之路》等稿件,展现落后农民在郑信影响下的转变,还以报告文学形式推出《模范劳动者郑信》。

1943年11月9日 《大众日报》发表社论《学习郑信 培养更多的郑信》

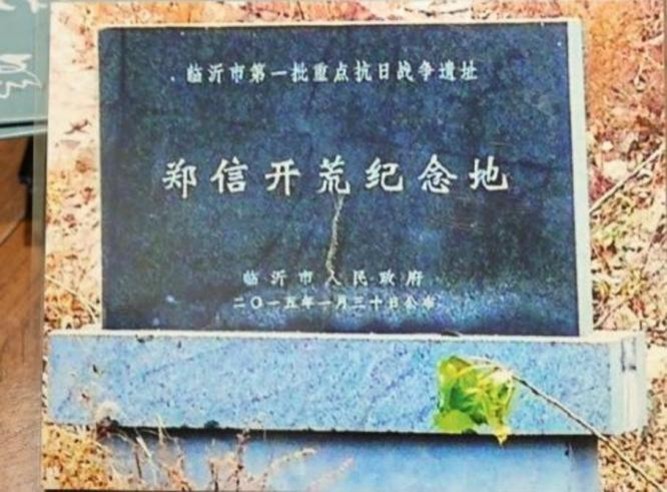

之后,郑信从莒南县劳动模范逐步成长为滨海区、山东省劳动英雄,解放战争时期他还带领儿女支援前线、送子参军(长子郑佩荣牺牲于抗美援朝战场)。郑信这一群众典型的发现、采写和推出,极大激发了农民群众的生产积极性,为解放区的大生产运动、为支援抗日前线起到了积极的推动作用。2015年,临沂市政府在莒南县大山前村设立“郑信开荒纪念地”并为其立碑,列为临沂市第一批重点抗日战争遗址。“我们专程去了父亲当年蹲点的地方,深感这份记忆的厚重”,宋佩庄女士说道。

2015年 临沂市政府在莒南县大山前村设立“郑信开荒纪念地”并立碑

在《大众日报》创刊80周年之际,一篇题为《群众写 写群众》的文章,特别提及宋英深入群众写群众,发现并采写推出首个群众典型的事迹。“这不仅是父亲的光荣,也是《大众日报》的骄傲。”宋佩芸女士动情地说。

2018年12月23日 《大众日报》刊发《群众写 写群众》

毕生奉献:躬耕文宣终不悔,初心如磐映党旗

“我父亲的一生,是坚定不移为党和国家的新闻出版、文化宣传事业做贡献的一生。”宋佩芸女士的这句话,是对宋英一生最精准的概括。

宋英在1944年3月离开大山前村,任《滨海农村》副主编,自此开启出版宣传工作生涯。此后,他历任渤海日报副总编辑、山东分局农委会宣传处处长、中共齐东县委书记兼县大队政委、山东人民出版社社长兼总编辑、山东省出版事业管理局局长兼总编辑、山东省文化局局长等职,还担任了首任山东画院院长,在新闻出版与文化领域持续深耕。

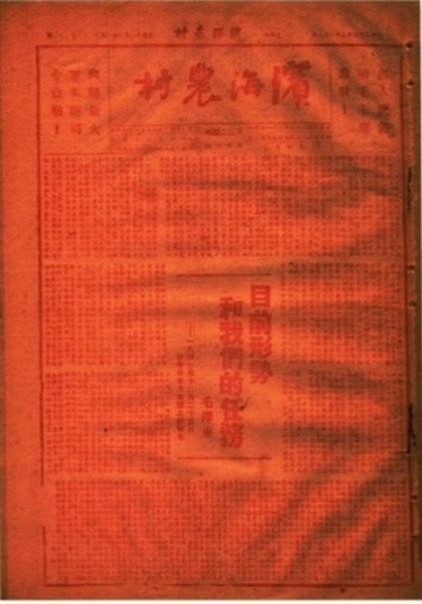

1948年1月1日 第324期《滨海农村》

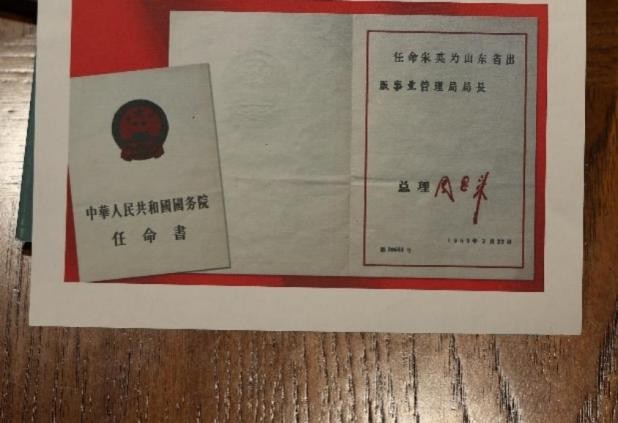

1959年3月22日,周恩来总理亲自签署任命书,任命宋英为山东省出版事业管理局局长。宋佩芸女士回忆道:“父亲当时把全部精力都投入到新中国的出版事业中,坚决贯彻党的路线方针政策,紧密配合国家建设开展宣传。”当时国家推行“民族的、科学的、大众的”文化教育政策,宋英率先在全国出版界提出,作家编辑每年需有2个月下基层体验生活、练笔写作,要“走近群众,写群众喜闻乐见的作品”,宋佩芸女士说:“这也是我父亲在《大众日报》工作时积累的工作经验,更是对群众路线的具体实践。”这一举措

不仅培养了一批高素质编辑与作家队伍,更让出版工作扎根群众、贴近实际。

1959年3月22日周恩来亲自签署任命宋英为山东省出版事业管理局局长的任命书

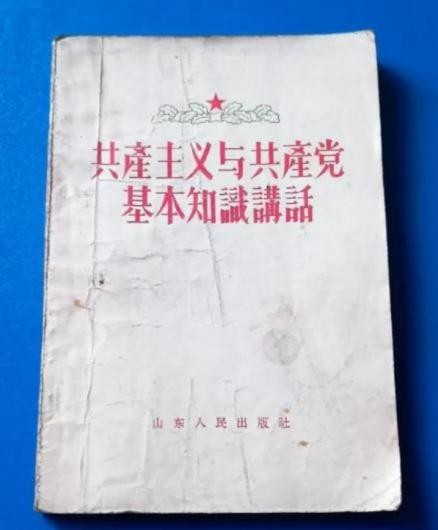

凭借敏捷的思维与扎实的作风,宋英主持出版了多部高水平书刊。其中,《共产主义与共产党基本知识讲话》丛书(十册)为全国首版,及时配合了党的宣传教育工作,获中宣部肯定,外省纷纷租型印造;《毛泽东选集》四卷合订本一经出版,即被外交部定为驻外使馆人员常备用书,成为传递党的思想的重要载体。

1955年 山东人民出版社出版《共产主义与共产党基本知识讲话》丛书(十册)

深耕文宣事业的领导干部,在特殊时期首当其冲受到冲击,被打成“走资派”遭受无端批判与非法关押。宋佩芸女士语气中难掩惋惜:“父亲当时正值壮年,却被剥夺了为党工作的最好时光。”但她也强调,即使在灰暗时期,对党的忠诚、信仰的坚定,以及家人的陪伴,始终是父亲的精神支柱,“他坚信党和人民,相信国家会有光明的未来”。

解放战争时期 宋英曹漱馨夫妻合照

1977年宋英调任山东省文化局局长。他坚决贯彻党的十一届三中全会精神,平反大量冤假错案,在思想解放初期顶住压力,重新起用有作为的干部、有成就的艺术家与剧作家,恢复上演被禁优秀剧目,恢复并建立文化机构,培养大批文化艺术人才。宋佩芸女士介绍:“父亲在文学、史学、考古等领域涉猎广泛,能文、能诗、能书法,被公认为专家型、学者型领导干部。”他还多方筹措资金扩展文化设施,申请财政加大文化投入,探索开拓文化市场,广泛吸纳专业人才,着重培养青年干部与艺术家,牵头协调组建山东画院,为山东文化事业的繁荣奠定了坚实基础。

离休后,宋英对党的忠诚与对事业的热忱丝毫未减,他获得了抗战胜利60、70周年纪念章。2015年,在纪念抗战胜利70周年之际,他将党和国家给抗战老战士发放的5000元慰问金作为“特殊党费”上交给党组织,这蕴含着一个共产主义战士对党的深厚感情。

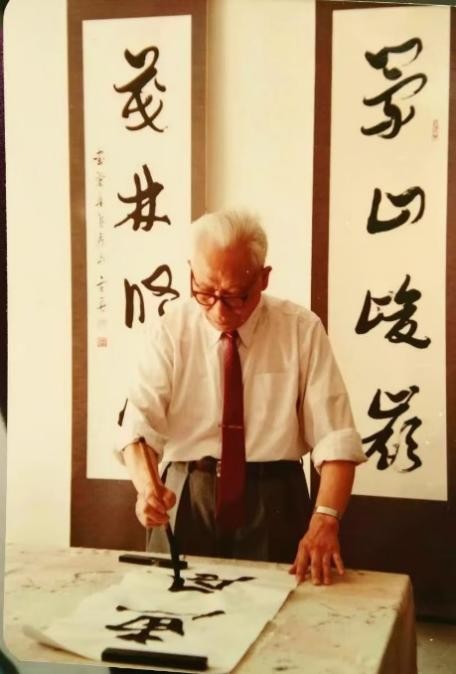

晚年宋英在进行书法创作

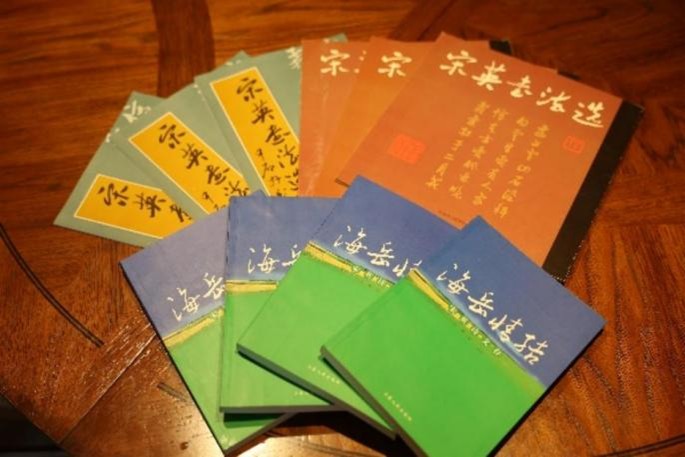

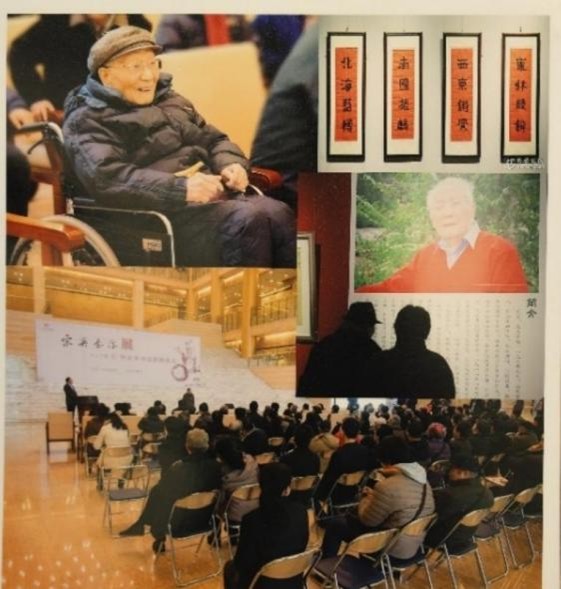

离休后的宋英的生活平静且充实,有更多时间投身于喜爱的诗词书法。他出版了《宋英书法选》《海岳情结》(宋英诗文存)等。宋英的书法造诣颇高,艺术大师刘海栗评价其“以碑入章草,得诸碑之神,布局行气,能独出心裁,破除常规,卓然自成一家”。欧阳中石先生为《宋英书法选》提书名并作了序。山东大学袁世硕教授也在诗评中写道:“宋英同志的诗词发自肺腑、真挚感人。他的古体诗写得极舒展,仿佛从胸臆中自然流露而出。”

宋英出版书法及诗文作品 林小木摄

2014年,“宋英书法展暨宋英书法作品捐赠仪式”在山东博物馆举行,其中50幅代表作捐赠给山东博物馆收藏。2020年,在宋英家乡日照市博物馆举行“宋英先生书法作品捐赠展”。宋佩芸女士说:“父亲多次和我们讲,家乡是革命根据地,是我们的根脉。我们将父亲的40幅书法作品捐赠给家乡日照、莒县的博物馆收藏,既是为完成父母遗愿,也表达我们作为后代对家乡的感情。”宋佩芸女士说:“父亲用一生践行对党忠诚、不忘初心,‘信仰’与‘执着’是他的精神内核最好的概括,我们要学习好、传承好,使这种精神得以延续。”近年来,宋英子女又向山东美术馆、省政府文史馆、方志馆、大众日报社、省委党校、省图书馆、中国文字馆、国内的革命纪念馆等无偿捐赠了宋英书法作品及向有关单位提供了他们所需要收藏的文献、资料、书籍和照片等。宋佩庄女士说:“作为宋英的子女,我们正在做着这方面的工作,这是责无旁贷的。”(韦正凤,王咏梅)

2014年1月7日 宋英书法展及作品捐赠仪式在山东博物馆举行

文/韦正凤 王咏梅

图/林小木

审核/王丽君